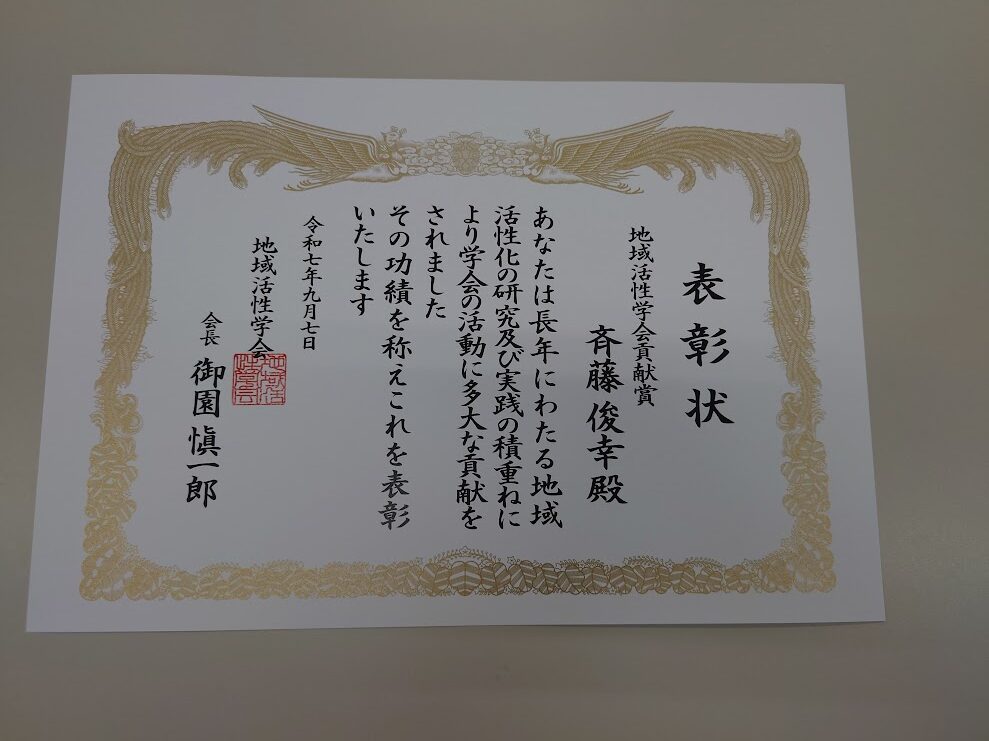

地域活性学会貢献賞をいただきました。みなさまとのつながりでいただいた賞です。本当にありがとうございました。

大宮先生ありがとうございました

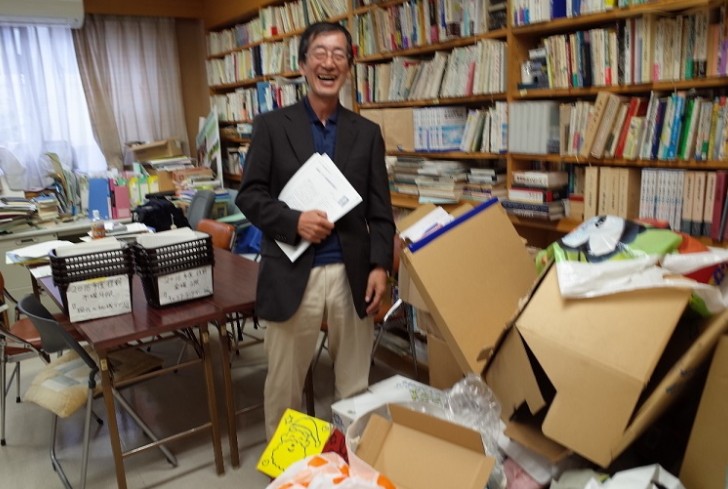

これもそれも何度も学会への参加を誘っていただいた大宮先生のおかげです。だって私は研究者ではないので、まったく関係のない世界と思っていました。しかし、地域づくりの実践を研究に昇華することができるのですね。このような世界を紹介いただき、ありがとうございました。

大宮登2代目会長(高崎経済大学名誉教授)

御園会長と那須先生ありがとうございました

「斉藤さん、実績があるのだから博士論文でまとめてみてはどうか。那須さんお願いしますよ」(御園会長)「ああいいですよ」(那須先生)とのやり取りを契機に私は那須先生のご指導のもと高知工科大学大学院博士後期課程社会人特別コースで研究活動を開始し博士号を取得することができました。66歳の時でした。なんども言っていますが大学によっては、博士課程に入学するのに大学や大学院修士課程を経る必要はなく、学会が定めた査読論文の本数と内容で決まります。このことを知り、コロナ禍真っただ中で、がぜんやる気が湧いてきたのを思い出します。

御園会長と那須先生(エスカーションの石見麦酒にて)

高知工科大学大学院博士後期課程を修了

小田切先生ありがとうございました

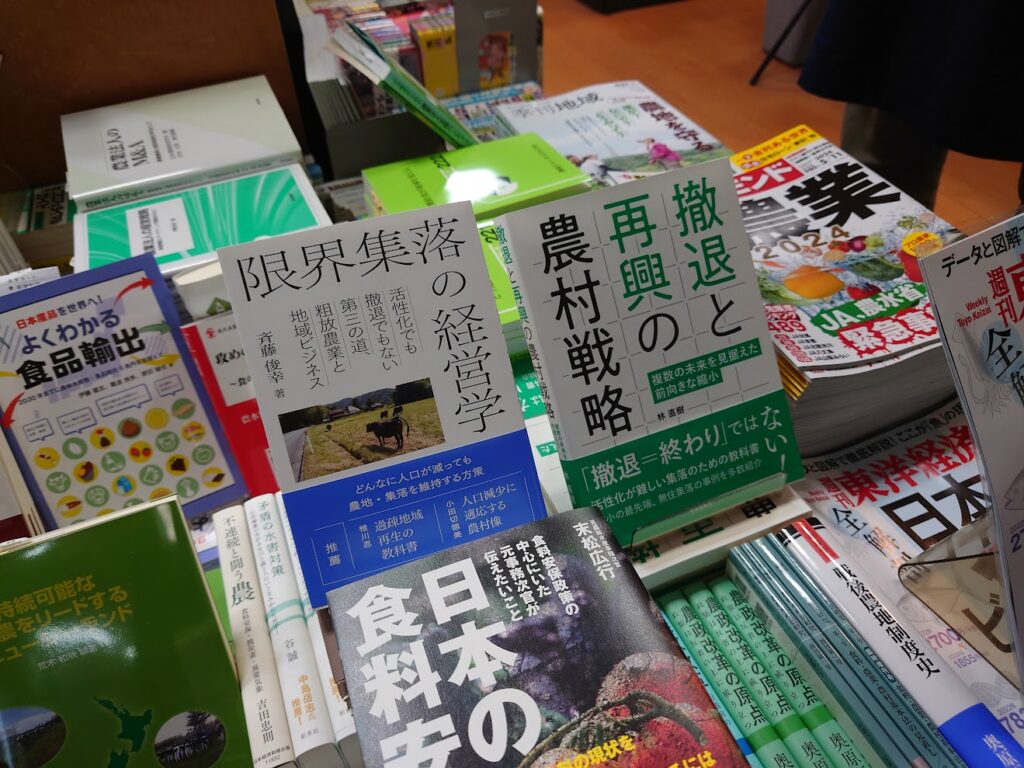

博士論文は「農村集落は撤退か、むらおさめか、むらつなぎか」の意見が分かれる地域政策の第3の道を探るものでした。そして「限界集落の経営学」(学芸出版社、2024年5月)で農村たたみ反対を主張する小田切先生側に立った主張を「むらつなぎ論」として展開しました。この本の推薦文は小田切先生にお願いしました。

本屋に並ぶ「限界集落の経営学」(農水省三省堂)

研究大会シンポジウムの基調講演「にぎやかな過疎」(小田切先生、島根県立大学)

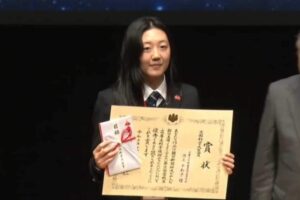

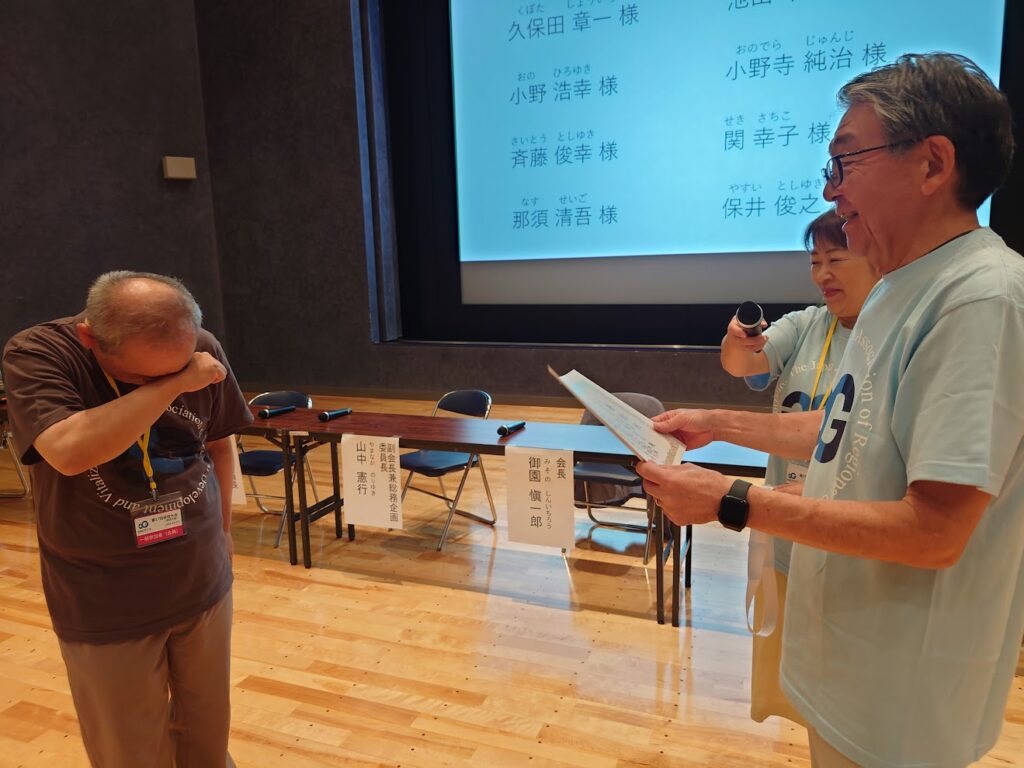

表彰ではいつも泣く私

御園愼一郎会長(元総務省)から功労賞を授与(島根県立大学)

(参考)椎川忍氏(元総務省)から地域活性化センターシニアフェロー伝達

「斉藤さんじゃないですか!」と大江和彦海士町長

はじめてお会いする大江町長に会場で名刺交換をさせていただいた途端に「斉藤さんじゃないですか!」と言われました。そして「荒尾市の地域再生事業はよかった」と言われ、さすが日本の地域づくりの動向を把握されている海士町長と思いました。海士町は2005年の厚生労働省の発表会で初めてその存在を知り、山内前町長に出会いました。隠岐牛が初めて東京市場で値がついて、町長、生産者、町職員の3名が冷凍庫の片隅で号泣した話をその現場にいた内閣官房地域再生室の岡本企画官から聞いて、海士町の地域づくりに対する情熱が私にも届いておりました。その後、海士高校の存続に向けた高校魅力化などこれからの地域づくりの先頭を走る事例が生まれ、誰もが知っている自治体となりました。私も地域再生、地方創生の道を海士町とともに並走してきたように思います。会わなくてもつながっていました。大江町長とLINEの交換もさせていただきました。つながりの重要性を知っているリーダーです。さすがです。

大江和彦海士町長(島根県立大学、懇親会場)

山内道雄前町長(日本離島センター)

厚生労働省のパッケージ事業シンポジウム、左から樋口美雄慶応大学教授、左3番目山内道雄海士町長、左4番目斉藤俊幸(2005年)

山中憲行副会長はいい仕事しました

山中副会長(前橋工科大学教授)は実に多くの規定を起草し、理事会で承認を得ました。今回の表彰は正式に学会が表彰するものとなりました。大きな一歩です。2025年9月現在で承認を得た規定を以下に列記します。名誉会長、名誉顧問、名誉会員規定、学会功労賞規定、学会貢献賞規定、優秀博士論文賞・優秀修士論文賞・優秀卒業論文賞規定、書籍出版大賞規定、ロゴマーク利用に関する規定、アイデアコンペ規定、委員会・支部活動費使用規定、小委員会規定。山中副会長はいい仕事しました。そしてこの受賞につながりました。大学の後輩である山中副会長に感謝の意を表します。

山中憲行副会長・総務企画委員長(島根県立大学、懇親会場)

みなさまとのつながりでここまで来れました

みなさまとのご縁をいただき、ここまで来れました。私は第7期で広報交流委員長を務め、地域活性学会JKサイトの配信等を行っています。第8期、第9期も理事に選出されましたが、これを辞退し、広報交流委員会副委員長として広報活動を進めています。理事を辞退したのは私の人生で予定外であった博士号の取得があるからです。そして真に地域活性学会に貢献したいという思いがあるからです。地域活性学会貢献賞をありがとうございました。私は70歳となりましたが、地域活性学の確立や実務家研究者の支援ができたらと思っています。