内閣法制局(中央合同庁舎4号館)

夏休みシーズンが間もなく到来します。わが国の地方分権改革の歴史を夏休みに学びましょう。地方分権改革の基本を学ぼうとする方には、西尾勝先生(行政学、東京大学名誉教授、令和4年3月ご逝去)の著作がお勧めです。その一つ「地方分権改革を目指す二つの路線」(総務省『地方自治法施行70周年記念自治論文集』)は、総務省のホームページからダウンロードできます。総務省のサイトから西尾勝先生の「地方分権改革を目指す二つの路線」を以下に記します。

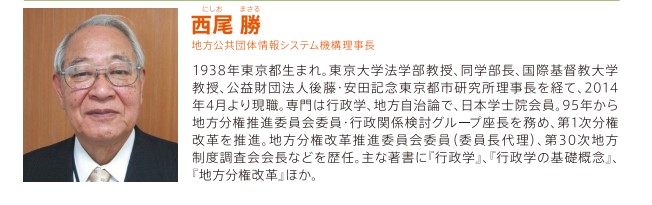

地方分権改革を目指す二つの路線 西尾勝

総務省サイト:https://www.soumu.go.jp/main_content/000562232.pdf

一 地方分権改革を推進する二つの路線

地方分権改革を推進する方策には大きく分けて二つの路線がある。一つは、国と広域自治体(都道府県)と基礎自治体(市区町村)の間の行政サービス提供業務の分担関係を変更し、行政サービスの提供業務をできるだけ住民に身近なレベルの自治体に移譲していく路線である。もう一つは、国と都道府県と市区町村の間の行政サービス提供業務の分担関係は変更せずに、都道府県による行政サービス提供業務に対して国から加えられてきた立法的及び行政的な種々の関与や、市区町村による行政サービス提供業務に対して国および都道府県から加えられてきた立法的及び行政的な関与を減らしたり弱めたりする路線である。

二 「第一次分権改革」は「関与の縮小廃止路線」に属す改革が主流

二〇年前に『地方自治法施行五十周年記念自治論文集』に拙稿「第一次分権改革の到達点と今後の道筋」を寄稿したころの私は、前者の路線のことを「事務権限の委譲路線」、後者の路線のことを「関与の縮小廃止路線」と呼び、その上で、地方分権推進委員会(諸井委員会)の勧告事項をこの二つの基本方策に照らして区分けしてみると、勧告事項の九割超は「関与の縮小廃止路線」に属すもので、「事務権限の委譲路線」に属すものは一割にも達していない。要するに、「第一次分権改革」では、自治体が所管する事務権限の範囲を拡張することよりも、むしろ自治体の自己決定権を拡充することに重点が置かれていたと、書いた。

しかし、まことにひょんな事情から、私は、地方分権改革推進委員会(丹羽委員会)の委員にも中途から任命され、再度「第二次分権改革」にまで参画させられることになった。そして、このときの体験から、その後は、前者の路線のことを「自治体の所掌事務拡張路線」、後者の路線のことを「自治体の自由度拡充路線」と呼ぶようになってきているが、ここでは暫くの間、従前どおり「事務権限の委譲路線」及び「関与の縮小廃止路線」という言葉を使い続けることにしたい。

三 機関委任事務制度の全面廃止は、「関与の縮小廃止路線」の改革の象徴

「第一次分権改革」の最大の成果は、いうまでもなく、機関委任事務制度の全面廃止であった。そして、この機関委任事務制度とは、一旦「国の事務」と認定された事務については、これを行政機構の末端で執行する際に必要な細々した処理事務まで含めてすべて「国の事務」とされ、それ故に、これらの「国の事務」の執行事務を委任するとすれば、その委任先は「国の機関」でもあると擬制されてきた自治体の長等の執行機関でなければならないとした、世界的にみてもきわめて異例の制度であった。それ故にまた、これらの機関委任事務に関する最終責任は国に帰属するとされ、これらの機関委任事務の執行方法については国が法令および通達通知で事細かく規定し、「国の機関」でもあるところの自治体の長等の執行機関に対して忠実な遵守を義務付けて当然ではないかと考えられてきたのである。しかも、機関委任事務は自治体そのものへ委任した事務ではなく、「国の機関」でもあると擬制されていた自治体の長等の執行機関へ委任したものであるから、これらの事務に対しては自治体議会の条例制定権が及び得ないとされてきたのである。

そこで、この機関委任事務制度の全面廃止にあたっては、まず事務の所属先については、従前都道府県の長等の執行機関に機関委任されていた「国の事務」はこれを「都道府県の事務」に、従前市区町村の長等の執行機関に機関委任されていた「国の事務」はこれを「市区町村の事務」に切り換えるという、「現住所主義」を採択した。

このように、多数の「国の事務」を一斉に「自治体の事務」に切り換えたのであるから、この一点だけをみると、国から自治体へ数多くの事務が新たに委譲されたかのように思われるかもしれないが、国と都道府県と市区町村の間でそれぞれが分担する事務量は、改革後も改革前と、全く変わらなかったのである。その意味で、この改革は、行政サービス提供業務の担い手を変える「事務権限の委譲路線」または「自治体の所掌事務拡張路線」に属す改革ではなかった。

この改革によって変化したのは、行政サービス提供業務の担い手ではなく、「国の事務」から「自治体の事務」へという、事務の性質であった。では、この事務の性質の変更からどのような効果が生まれたのか。一つには、これらの事務が「国の事務」から「自治体の事務」に変わったからには、その最終責任も国に帰属するわけではなくなったのであるから、これに併せてこれらの事務の執行方法に関する国の立法的・行政的な種々の関与のあり方を大きく見直し是正すべきであるということになった。そこで、従前の機関委任事務を自治事務と法定受託事務とに区分けする作業の結果として自治事務に区分けされた事務に関するかぎり、これに係る通達通知は、従前は忠実な遵守を義務付けていた訓令であったものも含めてすべて、地方分権一括法施行以降は一斉に「技術的な助言」にすぎない性質のものに改められた。言い換えれば、自治事務に関するかぎり通達通知は法的強制力を喪失したのであって、それぞれの自治体が通達通知の背後にある法令等(法律、政令、省令等)の趣旨を自主的に解釈し、これらの法令等の趣旨に照らしても違法でないと確信できる場合には、通達通知で推奨されているのとは異なる独自の執行方法を採択することができるように変わった。しかもこの点は、「第一次分権改革」のもう一つの大きな成果である国地方係争処理制度の創設をもって裏打ちされたので、法令の解釈をめぐって国の所管省庁と自治体との間に見解の対立が生じた場合には、この係争に最終的な結着を付けられるのは第三者機関の裁判所しかないことが明確にされたのである。そのかぎりにおいて、自治体は法律上国の各省庁と対等の地位に立って法令を自主的に解釈運用する権能を獲得したのである。

従前の機関委任事務が「自治体の事務」に変わったことに伴うもう一つの効果は、自治体議会の条例制定権が広くこれらの事務にまで及ぶようになったことであった。自治体の自治立法権の範囲、少なくとも形式的な範囲は間違いなく拡大されたのである。要するに、以上の二点の効果からみても、機関委任事務制度の全面廃止と称されたこの改革は、「関与の縮小廃止路線」または「自治体の自由度拡充路線」に属す改革を象徴するものだったのである。

四 「三位一体の改革」もまた「関与の縮小廃止路線」に属す改革

「第一次分権改革」を主導した地方分権推進委員会(諸井委員会)は二〇〇一(平成一三)年六月に『最終報告』を提出し、同年七月に通算六年の任期を満了して解散した。次の「第二次分権改革」を主導した地方分権改革推進委員会(丹羽委員会)が発足したのは二〇〇七(平成一九)年四月のことであった。そして、この二つの委員会が存続した期間の谷間に当たる時期に、小泉内閣の政治主導で進められたのが「三位一体の改革」である。この「三位一体の改革」をめぐる一連の経緯はきわめて複雑で、これを簡単に要約することはむずかしいので、これについて詳しく学びたい方は拙著『地方分権改革』(東京大学出版会、二〇〇七年)の第四章第五節「『骨太の方針二〇〇一』から『三位一体の改革』へ」を参照してほしい。

地方分権推進委員会(諸井委員会)の『最終報告』が「残された課題」六項目の筆頭に上げていたのは、「地方税財源の充実確保」であった。そして、この『最終報告』には、「第一次分権改革」で見栄えのする成果を上げられなかったこの課題に再挑戦するにあたっては、国庫補助負担金の廃止・削減→税源移譲・地方交付税措置という従来の手順に代えて、税源移譲→国庫補助負担金の廃止・削減→地方交付税措置という新しい手順に沿って進めるべきではないかとする趣旨の『提言』が盛り込まれていたのである。当時の総務大臣片山虎之助氏はこの『提言』を受けて『片山プラン』を立案し、これを経済財政諮問会議に提出した。二〇〇三(平成一五)年六月に閣議決定された『骨太の方針二〇〇三』における「三位一体の改革」の具体化は、小泉首相の直々の指示に基づいて進められこそしたものの、その後小泉首相の指導力がほとんど発揮されない状態の下で、国・地方間折衝を初め、各府省間折衝、政府与党間折衝が進められ、税源移譲の規模から先行決定すべきか国庫補助負担金総額の削減規模から先行決定すべきか等々の論点を巡って争われ、議論は迷走に迷走を重ね、最終的には誰も予想していなかったような結末に終わってしまったのである。そこで、国の各府省の側には厭戦気分が漂い、自治体の側には期待を裏切られた徒労感と幻滅感が蔓延し定着してしまった。政治主導による改革がときとして陥る落とし穴の怖さを痛感させられた一幕であった。

したがって、「三位一体の改革」は失敗に終わった改革と言わざるを得ないのであるが、これが元々の意図どおりに実施されていたとすれば、この改革はどのような性質の改革だったのであろうか。「事務権限の委譲路線」に属す改革だったのか、それとも「関与の縮小・廃止路線」に属す改革だったのか。

この改革は元々、当面は国税・地方税の増税は行えないという状況判断の下で、国の財政収支と自治体の財政収支のいずれにも影響を与えない仕方で地方税財源の充実確保を図る方策としては、自治体の歳入に占める一般財源(地方税収入および地方交付税交付金収入)の構成比率を高め、特定財源(国庫補助負担金等)の構成比率を低める改革、裏返して言えば、使途目的制限の付いた、使い勝手の悪い特定財源の構成比率を低め、使途目的制限の付いていない、使い勝手の良い一般財源の構成比率を高めるという改革しか考えられないという認識に立っていた。したがって、この改革が元々の意図どおりに実施されたとしても、自治体全体の歳入規模が拡大するわけではないので、個々の自治体においても、法令で義務付けられている行政サービスの提供対象を拡張したり、行政サービスの水準を引き上げたりする財政上のゆとりが生まれるものでもない。また、法令で義務付けられていない任意の事務事業に回せる余裕財源が増えるものでもない。そうした意味で、これは「事務権限の委譲路線」または「自治体の所掌事務拡張路線」に属す改革ではなかった。その反面、この改革が元々の意図どおりに実施されたとすれば、そのときは、使途目的制限の付いていない、使い勝手の良い一般財源の占める構成比率が従来よりも高くなっていたはずなので、どの行政サービスにどれだけの財源を配分するかという予算編成過程における自治体の自由度が拡充されていたはずである。したがって、この「三位一体の改革」もまた、「関与の縮小・廃止路線」または「自治体の自由度拡充路線」に属す改革だったと言えるのである。

五 「第二次分権改革」では二つの路線に属す改革が半々で拮抗

地方分権改革推進委員会(丹羽委員会)は、二〇〇七(平成一九)年四月に発足し、二〇一〇(平成二二)年四月に任期満了で解散した。その任期は三年であった。そして、この地方分権改革推進委員会(丹羽委員会)は『中間報告』に続いて、『第一次勧告』から『第六次勧告』まで通算六回に及ぶ勧告を順次に提出したが、その勧告事項を整理して列挙すれば、以下のとおりである。

① 補助対象財産の財産運用の弾力化

② 法令等による事務の義務付け・枠付けの見直し

③ 都道府県から基礎自治体への事務権限の移譲

④ 国の各府省の出先機関の原則廃止

⑤ 「国と地方の協議の場」の法制化

⑥ 自治財政権の強化

このうち、「事務権限の移譲路線」(地方分権改革推進委員会では「委譲」に代えて「移譲」を使用した)に属すのは、③都道府県から基礎自治体への事務権限の移譲と、④国の各省の出先機関の原則廃止である。また、「関与の縮小・廃止路線」に属すのは、①補助対象財産の財産運用の弾力化と、②法令等による事務の義務付け・枠付けの見直しである。

そして、いずれの路線に属すとも区分しがたいのが、⑤「国と地方の協議の場」の法制化と、⑥自治財政権の強化であった。

以上の六項目の勧告事項のそれぞれについて若干の説明を補足すれば、①補助対象財産の財産運用の弾力化は、国庫補助負担金の交付を受けて建設した各種の公共施設等について所定の使用期間を経過していないにもかかわらず、同種の公共施設の統廃合を進めるために使用を停止し、解体したり他の用途に転用したりするような場合には、建設当初に交付された国庫補助負担金を国庫に返還しなければならないといった類の諸規定が、補助金等適正化法に基づいて各府省の省令等に細かく定められていたのであるが、この当時は「平成の市町村合併」をめぐる市町村間協議が進行していた最中であったため、この種の諸規定を廃止または緩和してもらわないことには合併協議が進められないとか、公共施設を統廃合して財政コストを削減する目安が立てられないのであれば合併協議を続ける意味がないといった声が、全国各地の市町村から国の関係各府省に数多く寄せられていたのである。そこで、この件については、補助金等適正化法を所管する財務省が率先して各府省の大臣官房会計課等に呼びかけ、各府省が歩調を揃えて一斉に規制の廃止・緩和案を取りまとめるように促した。したがって、この勧告事項にかぎっては、地方分権改革推進委員会が主導した改革では全くなく、委員会事務局と財務省との連携協力の下に各府省の官僚機構が市町村の要望に応えて自主的に改革したというきわめて珍しいケースである。そこで、この勧告事項については国会による立法措置も不要であったため、政府による地方分権計画の策定を待たずに、勧告後一~二年の内に各府省の行政立法措置によって完全実施されて③都道府県から基礎自治体への事務権限の移譲は、上記の①と同様に、「平成の市町村合併」を促進する一助になればと考え、地方分権改革推進委員会とその事務局の主導で進められた改革で、まちづくりと土地利用の計画策定と規制に関連した領域と保健福祉関連の領域に属す事務権限とをできるだけ幅広く基礎自治体に移譲させるべく、国土交通省、農水省、厚生労働省および全国知事会の関係部局と協議を重ね、勧告案を取りまとめたものである。ただし、このたびの地方分権改革推進委員会(丹羽委員会)は先の地方分権推進委員会(諸井委員会)とは違って、関係省庁の同意が得られないかぎり勧告事項に上げないというルールに基づいて関係各府省と折衝していたわけではなかったので、関係各府省の同意が得られていない事項まで含めて勧告事項を取りまとめていた。②法令等による事務の義務付け・枠付けの見直しは、地方分権改革推進委員会(丹羽委員会)の小早川光郎委員を主査とし、参与に委嘱した複数名の法律学者とともにチームを構成した。そしてこの専門家チームが委員会事務局職員等の協力を得て、関係分野の法令検索を実施し、ここから抽出した義務付け・枠付け条項の妥当性について一つ一つ検討した。その結果、廃止または緩和が望ましいと思われた義務付け・枠付け条項については相手方に委員会側の改正案を示して、その後の折衝に移行するという方式を採用した。この件についても、上記③の事務権限の移譲の勧告と同様に、最終的に相手方の同意が得られなかった事項まで含めて勧告事項に盛り込んでいる。

④国の各府省の出先機関の原則廃止は、経済財政諮問会議の歳出歳入一体改革の検討項目の一つに掲げられた事項で、究極の狙いは国家公務員数の削減であった。たまたま、地方分権改革推進委員会〈丹羽委員会〉の丹羽委員長が経済財政諮問会議の議員を兼任しておられたことが関係していたのかもしれないが、経済財政諮問会議は「国の各府省の出先機関の原則廃止」という大方針を掲げながら、これを推進するための具体策の検討作業はこれを地方分権改革推進委員会(丹羽委員会)に丸投げしたのであった。それ故に、このテーマには丹羽委員長と猪瀬直樹委員の思い入れが殊更に強く、委員会の調査審議時間からみても、このテーマに割り振られた時間が一番長かったように思われる。やがて、「原則廃止」の当面の戦略目標として絞り込まれたのが厚生労働省所管のハローワーク及び労働局であった。すなわち、すべてのハローワークの業務及び人員の都道府県への全面移管と、「第一次分権改革」による地方事務官制度の廃止に伴って都道府県単位に新設された労働局の全面廃止とその業務及び人員の都道府県への全面移管であった。私は、この委員会の委員長代理であり、また委員会内部の慣習上勧告案文の起草役でもありながら、この二件のうちの「全面移管」という点にはどうしても賛同することができず、この二件の「全面移管」を求めない勧告案文を起草して委員会の審議に臨んだ。しかし、六対一の表決で破れ、勧告案文は多数意見に沿う方向、すなわち無条件の「全面移管」を求める趣旨に修正され議決された。

余談になるが、私と丹羽委員長との信頼関係はこの事件を契機に完全に崩壊してしまったので、私は委員長代理の職務を辞任したい旨丹羽委員長に申し入れたのだが、同意していただけなかった。それでは委員長代理には止まるけれども、勧告案文を起草するという役割だけはどうしてもこれ以上は引き受けかねるので、この役割だけは必要のつど、私以外の委員又は事務局長に申しつけてほしい旨を申し入れ、これだけは同意していただいていた。しかしながら、そろそろ自治財政権の強化や「国と地方の協議の場」の法制化に関する勧告案文の準備を始めなければならないという切迫した時点になって、自公政権から民主党政権への政権交代がおこったために、宮脇淳事務局長が突然に辞職してしまったのであった。このとき丹羽委員長が私の事務所へ訪ねて来られ、ここは緊急事態なので、過去のことは水に流して、委員会の勧告案文の起草役に復帰してほしいと懇望された。こうして、最後に残った二つの勧告案文についても私が起草せざるを得ない羽目に陥った。

すでに述べたように、地方分権改革推進委員会(丹羽委員会)の任期が残り少なくなった時点で行われた総選挙の結果、これまで野党であった民主党が圧勝し、自公政権から民主党政権への政権交代がおこった。そこで、地方分権改革推進委員会(丹羽委員会)が提出した累次の勧告に対する政府の対応は、すべてまとめて新しい民主党政権の判断に委ねられた。民主党政権の初代内閣となった鳩山内閣は、早速⑤「国と地方の協議の場」の法制化について地方六団体の代表者と協議を始め、そこでの合意事項の法制化を図るとともに、内閣レベルの機関として地域主権戦略会議を設置した。そして、北川正恭、小早川光郎、前田正子、神野直彦等の各氏にこの地域主権戦略会議の議員への就任を依頼するとともに、④国の各府省の出先機関の原則廃止については北川正恭議員を主査、②法令等による義務付け・枠付けの見直しについては小早川光郎議員を主査、③都道府県から基礎自治体への事務権限の移譲については前田正子議員を主査、総選挙の際のマニフェストで民主党が公約した国庫補助負担金の交付金化については神野直彦議員を主査に指名し、それぞれの項目ごとに今後の取扱方針の検討を要請した。

その後の推移をみると、④国の各府省の出先機関の原則廃止については、厚生労働省の抵抗を崩せず、当面の鉾先を経済産業省、国土交通省、環境省の出先機関に切り換えた折衝が続けられたが、ついに期待されたような成果は全く上げられなかった。また、民主党独自の構想であった国庫補助負担金の交付金化については、神野直彦議員の描いたデッサンどおりには制度設計が進まず、使い勝手のよい制度として定着しなかっただけでなく、再び政権交代によって復活した自公政権の手によってただちに廃止されてしまった。

以上の二件に比べると、②法令等による事務の義務付け・枠付けの見直しと、③都道府県から基礎自治体への事務権限の移譲の二件は、勧告が着実に法制化され、「第二次分権改革」の骨格を形成した。いずれの件においても、地方分権改革推進委員会(丹羽委員会)の勧告事項のうちの約五割は勧告通りに法制化された。残る約五割のうちの約二割は勧告どおりではないものの若干の改善措置が法制化されたもの、そして残る約三割は所管府省の官僚機構の頑強な抵抗に遭遇し、全く改革できずに終わったと伝えられている。民主党政権下のこのような成績に対するマス・メディアの論評は、「地域主権改革はわが内閣の一丁目一番地」などと称していた民主党内閣にしては、あまりにもだらしのない成果ではないかといった、概して厳しい評価であった。しかし、②と③の二件に関するかぎり、勧告事項の約五割が勧告どおりに法制化されたのは高く評価されるべき実績であり、それは民主党政権下で各府省の大臣・副大臣・大臣政務官に就任した人々がそれぞれの府省の官僚たちを真剣に説得した証左であると、私は思う。このときに政権交代がおこらず、自公政権がそのまま続いていたとすれば、決してこのような成果にはならなかったであろう。国の関係府省の官僚機構の同意を得ながら進める地方分権改革はそろそろ限界に達しているのであって、これからの地方分権改革はつねに政治主導に期待をかけざるを得なくなっているのである。しかし、ときの内閣が強力な政治主導力を発揮しさえすれば、官僚機構がどのように一致団結して抵抗しようとも、これを突破できるはずだと考えるのは、あまりにも素朴にすぎる見解であるように思われる。

なお、先にも指摘したように、②は「自治体の自由度拡充路線」に属す改革で、③の方は「自治体の所掌事務拡張路線」に属す改革であって、それぞれ路線の異なる改革なのであるが、これらの二件には、いずれも法令の条項単位の細々とした勧告事項を蓄積しこれらを積み上げた形式の勧告であったという共通点と、もう一つ、勧告案文を確定するまでの調査審議過程において委員会の事務局と相手方府省の担当部局との間で官僚同士の細部にわたる意見の交換が繰り返されていたという共通点とがあった。このことが勧告事項の法制化の実現率を高くしたもう一つの要因であった可能性が高いように思われる。

六 地方分権改革の流れの主流が変わったのか

このように、「第一次分権改革」から「三位一体の改革」を経て、「第二次分権改革」に至るまでの地方分権改革の流れを回顧してみると、この流れにおいてはつねに、「関与の縮小・廃止路線」(=「自治体の自由度拡充路線」)が主流を占めていたことが分かる。この主流の流れは、その後の歴代の自公政権下で続けられている地方分権改革、すなわち、提案募集方式・手上げ方式で自治体側から公募した改革要望事項を俎上に乗せ、内閣府の地方分権改革有識者会議とその事務局を務める地方分権改革推進室とが連携協力して相手方府省と折衝を重ね、相手方府省と合意に達した事項につてはこれを地方分権一括法にまとめて法制化していく方式にまで、一貫して継承されている。これに対して、もう一つの路線である「事務権限の移譲路線」(=「自治体の所掌事務拡張路線」)の方は、地方分権改革推進委員会(丹羽委員会)の時代になってようやく表面化してきた、新しい流れであるかのように思われる。しかしながら、「第二次分権改革」以降の最近の動向まで視野に入れてみると、そこでは、新しい「事務権限の移譲路線」(=「自治体の所掌事務拡張路線」)の方がむしろ主流の流れになってきているかのようにみえる事態になっている。すなわち、「国の各府省の出先機関の原則廃止」の実現が挫折するや、自民党内では道州制構想国民会議の設置を求める法案の国会提出を目指す動きが活発化してきた。そして、これに危機感を抱く全国町村会はこれに強く反対する運動を展開した。大阪維新の会は大阪府と大阪市・堺市とを統合しようとする「大阪都構想」を打ち出した。すると、指定都市市長会は、大都市を府県から完全に独立させることを求めた戦前以来の特別市構想を思い出させるかのような、「特別自治市構想」を提言してきた。いずれの構想も、「事務権限の移譲路線」(=「自治体の所掌事務拡張路線」)に属す改革構想である。

七 「シャウプ勧告」・「神戸勧告」の時期と現在の類似性

現在の事態は、「戦後改革」と「講和後の改革」に挟まれた中間の時期、すなわち「シャウプ勧告」から「神戸勧告」に至った時代、地方税の配分問題や当時の五大都市の特別市への昇格問題などをめぐって府県と市町村とが激しく対立し抗争した時期の事態に似てきているように思われるのである。そして、この時期の府県と市町村の間の激しい対立と抗争を沈静化しようと図ったのが「講和後の改革」ではなかったか。すなわち、市町村警察の廃止と都道府県警察への一元化、公立学校教員任用権の市町村教育委員会から都道府県教育委員会への移管といった市町村から府県への事務権限の移譲、地方自治法に規定されていた特別市条項の削除と政令指定都市制度の創設などであった。さらにこれらの「講和後の改革」に加えて、第四次地方制度調査会における審議で地方制案(=道州制案)と都道府県統合案とに対する賛否の意見がほぼ完全に半々に割れ、答申が両論併記になり、政府が道州制への移行を断念したことで、戦後地方自治制度をめぐる「制度改革の時代」はようやく幕を閉じたのであった。

そして、これ以降の累次の地方制度調査会の調査審議事項と答申事項を振り返ってみると、そこで主流をなしていたのは事務再配分のテーマであったように思われる。この当時頻繁に使われた「事務再配分」という言葉には、一方では国と都道府県との間の事務配分の見直しと、もう一方では都道府県と市町村との間の事務配分の見直しと、つねに二段階の事務再配分が含まれていた。

新憲法の制定とこれと平仄を合わせた地方制度の改革を強く迫るGHQとの折衝過程において、都道府県知事の選任が官選から直接公選へ改められ、知事の身分が官吏(国家公務員)から吏員(地方公務員)へ改められ、都道府県は国の地方総合行政官庁から自治体へと変貌せざるを得ないことが明瞭になってくるにつれ、これに危機感を抱いた国の各省庁はこれまで都道府県知事に委ねていた事務権限を一旦国の本省庁へ回収し、その上で各省庁所管の地方支分部局(地方出先機関)を濫設し始めた。そして、この動向に危機感を抱いた内務省とその後継諸機関は、機関委任事務制度を都道府県レベルにまで拡張適用して、都道府県レベルからの事務権限の流出を防ぐことに務めた。そこで、「戦後改革」と「講和後の改革」を経て戦後の地方自治制度が安定期に入っても、旧内務官僚の胸中には都道府県レベルの事務権限が縮小されすぎたという思いが強く残存していたのだと思われる。

そして、もう一方の都道府県と市町村との事務配分について言えば、シャウプ税制調査団による「シャウプ勧告」は終始一貫して市町村優先の事務再配分を求めていたものの、国と都道府県と市町村との間の事務配分の具体的な見直し作業は、日本国政府側で地方行政調査委員会議(神戸委員会)を設置し、この地方行政調査委員会議(神戸委員会)で行うように勧告していた。そこで、この勧告にしたがって地方行政調査委員会議(神戸委員会)で検討が進められ、一九五〇(昭和二五)年一二月には同委員会から「神戸勧告」が公表された。そして、この「神戸勧告」には、地方自治の強化と市町村優先の原則に立ち、国の存立に直接必要な事務を除いては、地方公共団体の区域内の事務はできるだけ地方公共団体の事務とし、地方公共団体の事務は原則として市町村の事務として配分することとするという基本方針が勧告されていたものの、それ以上に具体的な国から都道府県への事務権限の移譲案や都道府県から市町村への事務権限の移譲案は提示されていなかった。むしろそれよりも、これから多くの事務権限の再配分を受けることになる市町村の行財政能力をあらかじめ強化しておくために、市町村の規模の合理化に取り組むように、政府に勧告していた。

しかし、時局は急転した。一九五〇(昭和二五)年に朝鮮戦争が勃発し、翌一九五一(昭和二六)年九月にはサンフランシスコ講和会議が開かれ、対日平和条約と日米安全保障条約の調印がなされた。そして、その翌年四月には両条約が発効し、GHQが廃止され、日本は独立国として国際社会に復帰した。そして、戦後改革の「行き過ぎの是正」を謳い文句にした種々の「講和後の改革」が進められる時期に入った。同年八月の国家行政組織の改革では、その一環として地方自治庁と地方財政委員会とが統合され、自治庁が誕生した。そして、地方行政と地方財政の両面を一元的に所管することになった新生の自治庁はその翌年の九月に町村合併促進法を公布して市町村規模の合理化を推進したものの、市町村への事務権限の移譲は先送りした。戦後の地方自治制度の安定期の地方制度調査会で繰り返し、都道府県と市町村の間の事務配分の見直しも審議事項に取り上げられ続けたのは、このためであった。

ともあれ、高度経済成長期以降の日本で地方分権改革といえば、それは、国から都道府県への事務権限の移譲と、都道府県から市町村への事務権限の移譲とを意味するというのが常識的な社会通念になってしまっていたのである。この常識的な社会通念からすると、「関与の縮小・廃止路線」(=「自治体の自由度拡充路線」を主流にした「第一次分権改革」は、切り口の全く異なる新しいタイプの地方分権改革で、多くの国民にとってはこれをどのように評価すればよいのかよくわからない地方分権改革であったのかもしれない。そのことが自治体の関係者、知事・市町村長を初め、地方議会議員、自治体職員、そして地域住民の方々にまで、物足りなさを感じさせ、そのような自治体関係者の漠然とした感情が、もっとわかりやすい、常識的で伝統的な「事務権限の移譲路線」(=「自治体の所掌事務拡張路線」)への復帰現象を支えているのかもしれない。

しかしながら、この日本で分権型社会を創造するためには、日本に特異な制度であった機関委任事務制度をまず全面廃止することが不可欠の要件だったのであって、「第一次分権改革」は、好むと好まざるとに関わらず、「関与の縮小・廃止路線」(=「自治体の自由度拡充路線」)の地方分権改革にならざるを得なかったのである。

八 「第一次分権改革」は「シャウプ勧告」に基づく改革の継承

この点を明確に再確認しておくために、戦後に来日した「シャウプ税制調査団」の「シャウプ勧告」に、もう一度、話を戻してみたい。

「シャウプ税制調査団」は、国、府県、市町村という各レベルの政府の行政責任と納税者の税負担との関係を明確にさせることに主眼をおいていたので、まずはなによりも、国、府県、市町村という三つのレベルの政府の機能(=事務権限)をそれぞれ明確に分離しておかなければならないのに、日本では自治体である市町村にまで国政事務の執行義務を負わせているために、市町村が「自治事務についての行政責任」と「国政事務についての行政責任」という「二重の行政責任」を担っているのはきわめて不適切であるとし、機関委任事務制度の全面廃止を求めていた。そしてまた、地方自治の重要性を強調し、住民に最も身近なレベルの政府である市町村こそが地方自治の主体であるべきだとし、先にも言及したように市町村優先の事務再配分を強く求めていた。しかし、これまた既述のとおり、「シャウプ税制調査団」は、みずからは国と府県と市町村の間の事務配分の具体的な見直し作業に関わろうとはせず、これを地方行政調査委員会議(神戸委員会)の見直し作業に託した。そこで、「シャウプ税制調査団」がみずから細かく実状を調査し詳細な制度設計を行ったのは、国税と地方税をできるだけ分離し、府県税と市町村税をできるだけ分離する新しい税制の構築に務めたこと、国庫補助金の廃止を進め、その反面で自治体財政の不足分を国の財政から補填する新しい平衡交付金制度を設計しその導入を勧告したことなどであった。

だが、国と府県と市町村の間の事務配分の見直し作業の実施を託された地方行政調査委員会議(神戸委員会)の「神戸勧告」をみると、この神戸委員会は「シャウプ勧告」の考え方を忠実に受け入れてはおらず、限定的にではあるものの、機関委任事務方式の必要性を認める考え方を表明し、したがって機関委任事務制度の全面廃止など全く勧告しようとはしていなかった。また、府県は自治体ではあるものの、それは市町村が完全自治体であるのと同様の意味においてではなく、国と市町村の中間に位置する団体として、市町村とはおのずから異なった使命を有する自治団体であるという考え方に立っていた。いささか乱暴に言い切ってしまえば、「神戸勧告」の考え方には、国政事務であれ自治事務であれ、地域内の行政は総合的に担おうとする内務省に伝統的な「地域総合行政」の考え方を是認する側面があったのである。

日本政府側が設置した地方行政調査委員会議(神戸委員会)が「シャウプ勧告」の基本的な考え方を忠実に受け入れながら、国と府県と市町村の間の事務配分の見直し作業を行っていたとすれば、このうちの機関委任事務制度の全面廃止の作業の側面ついては「関与の縮小・廃止路線」(=自治体の自由度拡充路線)に属す改革になり、これ以外の事務配分の見直し作業の側面については「事務権限の移譲路線」(=「自治体の所掌事務拡張路線」)に属す改革になって、全体としては二本立ての、壮大な改革になっていたはずである。

地方分権推進委員会(諸井委員会)の主導で実現した「第一次分権改革」は、「シャウプ勧告」に包含されていた三つの側面(税財政制度改革、機関委任事務制度の全面廃止、国・府県・市町村間の事務配分の見直し)のうちの、少なくとも一つの側面、すなわち機関委任事務制度の全面廃止という改革を、「シャウプ勧告」から約

四五年経過した時点になってようやく実現したものと言っても、決して過言ではないであろう。

(東京大学名誉教授・地方自治確立対策協議会地方分権改革推進本部顧問)