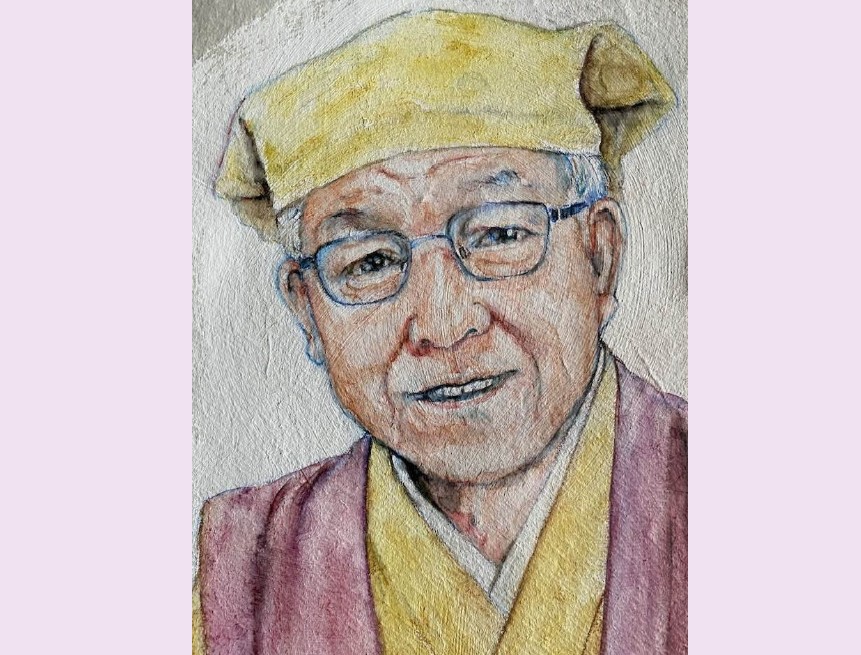

総務省地域力創造アドバイザー、地域活性化センター顧問、初代・兵庫県多可町長 戸田善規

机上では気がつかない三つの罠

「コンパクトシティ」は、地方の人口減少や高齢化に対する解決策として国が推進する地域政策の代表格である。都市的機能を中心部に集約し、効率的に交通・医療・福祉・行政サービスを提供するという発想は一見理にかなっているように見える。だが、現場の実感をもつ者からすれば、この構想には三つの大きな「罠」が潜んでいる。すなわち――①自治の空洞化、②文化の断絶、③現場の軽視、である。

① 縮小合理主義と自治の空洞化

この政策は「人口減少は止まらない」「だから機能も住民も集中させるしかない」という縮小合理主義を前提にしている。しかし、まちは縮めるものではなく育てるものである。農山村にとって、点在する集落や自然と共に生きる暮らしそのものが、人々の誇りや幸福の源である。効率を名目にそれを壊してしまえば、地方が地方である意味は失われ、自治の本質は空洞化してしまう。

② 分断と文化の断絶

中心部への集約は周辺部の切り捨てを意味する。事実上「この地域には公共サービスを提供しません」と宣告するに等しく、教育・福祉・医療・交通が次々と撤退すれば、住民の誇りや愛着は急速に失われる。地域が静かに消滅していく過程は、文化や営みの断絶にほかならない。小さな神社や季節のまつり、顔の見える関係――こうした文化は地図の点と線では測れない。無機質な整備の先に、人が「帰りたい」「住み続けたい」と思うまちは生まれない。

③ 現場の軽視と世代の心情

公共交通や教育環境の整備もまた「机上論」と「現場感覚」の乖離が大きい。分散したままではバスや鉄道を維持できないという財政論理から、人を中心に集めるべきだとする。しかし住民がその中心まで移動できなければ意味がない。高齢者や車を持てない人々は移動手段を奪われる。本来求められるのは、住民を移動させるのではなくサービスを届ける発想である。デマンド型の小型交通や巡回医療、共助システムなど、地域特性に応じた仕組みこそ持続可能性を生む。加えて、教育や暮らしの選択に直結する若い世代の気持ちも机上論からは見えてこない。私の町でも近年、出生数の極端な減少が見られるが、実際には子どもが生まれていないのではなく、教育の選択肢を求めて、予め他自治体に移っているのだ。中学校の統合が目前に迫り、次は小学校かとの不安が広がる。唯一残る高校も存続が危うい。若者たちは「どうせ転居するなら」と町の中心部ではなく、一挙に地方の中枢都市へと向かう。だが、その選択を止められない親世代の気持ちも、また、たとえ自分の代で最後になろうとも墓や田畑を守ろうとする高齢世代の覚悟も、政策の図面には映らない。そんな私の町だが、不思議なことに周縁部では移住者が少しずつ増え始めてもいる。便利さでは測れない「自然や人との関係」に価値を見いだす人々が現れているのだ。若者世代の心も高齢世代の心も、そして新たにやって来る移住者の感性も掬い取れない構想が、果たして「人のためのまちづくり」と言えるのだろうか。ここにこそ、コンパクトシティの「罠」が潜んでいるのである。

財源論を超える道

「財源がないから集約せざるを得ない」という議論も耳にする。確かに老朽化インフラの更新は大きな負担だが、だからといって縮小一辺倒になる必要はない。小規模分散型の水循環管理やICTを活用した監視、地域ごとの協議体による使い方の見直しなど、柔軟で参加型の戦略は十分に可能である。持続可能性とは支出を減らすことではなく、住民の意思と創意によって支える仕組みを育てることに他ならない。

結び――「選ばれるまち」へ

私は首長としての経験からも痛感する。地方の暮らしは効率が悪いからこそ豊かである。寄り道や手間の中に学びがあり、非効率の中に「お互い様」の文化が育ってきた。行政が費用対効果で切り捨てるその非効率こそが、住民を育て地域を支えてきたのである。だからこそ、まちは「配置される存在」ではなく「選ばれる存在」でなければならない。人がまちを選び、物語を重ね、共に育てていく――。この視点を欠いた地域政策は、自治を空洞化させ、文化を断ち切り、現場を無視するものとなる。コンパクトシティ構想に潜むこの「罠」を見抜いてもらいたい。なお、これらの視点については、11月27日に「セルバ出版」から発刊予定の拙著『いなかのステキ学~選ばれるまち・選ぶまち~』でも詳しく取り上げている。人口減少時代にこそ〝いなか〟を見直すことが、日本全体の未来を支えると確信している。ぜひ多くの方々と、この思いを分かち合いたい。