京都府立大学大学院准教授 関口達也

はじめに

京都府立大学大学院 生命環境科学研究科の関口達也と申します。都市計画学研究室を主宰して、学生とともに都市計画やまちづくりに役立つ研究をしています。私自身は東京大学の都市工学科の出身で、学生時代から都市空間における様々な情報やデータを用いて、都市における様々な現象を分析したり、実態を評価するための方法論の研究をしてきました。そのため、現在の研究室での研究やプロジェクトでも、都市やまちやそこで暮らす人々から得られるデータを大事にしながら研究を行っています。データを根拠に都市・まちの諸事象に対して定量的な評価を行うことは、特定の地域を研究対象にした場合でも、その地域に特有の知見を得ることはもちろん、他地域へのそれらの知見の適用・応用についても論を展開できるときがあります。地域活性学会には、24年度から2回ほど大会に参加・発表をさせて頂いております。それらは繋がりのある一連の研究で、今回、ここで紹介を差し上げようと思います。岐阜県飛騨市を舞台に、地域の居住者や関係人口の方々と協働しながら一緒に地域に関するデータを作っていく研究プロジェクトになります。

飛騨市と私の「関係性」

現在の私の調査・研究フィールドの一つである岐阜県飛騨市は、少子高齢化・人口減少が進む「人口減少先進地」でありながら、地域外の人々と地域との関係を深める様々な取り組みを通して関係人口を増やし、地域の活力増進や、地域課題の解決に結びつけている先進的な自治体です。飛騨市には、自治体・企業・研究機関が連携する有志団体「未来のコミュニティ研究室in飛騨」という組織があります。私もその一員で、飛騨市役所の方々や、他大学の研究者の方と協働して、色々な研究や地域づくりに取り組んでいます。具体的には、地域の人々や関係人口の方々に焦点を当てた「関係人口となり関係が深まるプロセス」や「人と地域の居心地のいい関係性」、「まちの魅力の可視化」などの研究・実証を行っていますが、私どもの研究室では、このうち「まちの魅力の可視化」に関する研究プロジェクトを実施させていただいております。以下でご紹介をいたしますが、このプロジェクトを通して、地域の理解も深まりましたし、多くの居住者・関係人口の方々と知り合うことが出来ました。自分自身も、飛騨市の関係人口になっている実感もあり、私にとっては、「研究」という切り口が飛騨市との「関わりしろ」(関係人口としての接点)だったのだと思います。

飛騨市における地域資源と地域らしさの研究

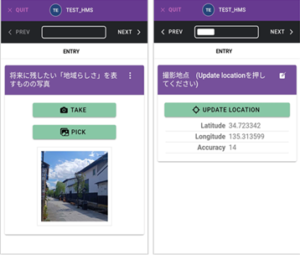

2022年から現在までに、地域の居住者や関係人口の方々による、まち歩きを通した「地域らしさ」を発掘するワークショップを研究室主催で始めました。ワークショップの内容は以下の通りです。まず、参加していただいた地域の居住者や関係人口の方に、午前中に飛騨市のまち歩きをしてもらいます。その中でフィールド調査に活用できるスマートフォンアプリ「Epicollect5」を用いて、「地域らしさ」を感じるまちの中の要素(建物、風景や人など)を撮影・記録・評価してもらいました。そして、午後にその写真を活用して地域らしさの要素のマップ作りやそれらの活用方法を考えるワークを行います。開始当初は、研究にすることはあまり考えずに、地域の魅力を一緒に探すことそのものを目的に、手探りでスタートしました。そこから数回イベントを繰り返すと、多様に挙げられた地域資源の中に一定の傾向が見いだせそうな感触がありました。興味を持ってくれた学生と一緒にこれを研究して、24年度の大会で発表しました。もとになった卒業論文は、25年度に学会から優秀卒業論文賞を頂くこともできました。

・田路達也, 関口達也(2024)飛騨古川地域における地域らしさの構成要素の抽出とその形成プロセス, 地域活性学会第16回研究大会研究発表予稿集, pp.339-342

スマホ片手にまちを歩いて地域らしさ探し

参加者用の入力フォーム(一部)

その後、この取り組みをさらに発展させた「地域らしさカルタ」作りをスタートさせました。午前中のまち歩きで参加者各自が撮影した地域らしい要素の写真を絵札、各自がその要素に対して考える説明や想い等を読み札としてカルタ札を作成してもらうワークショップを行う取り組みです。参加者の方々からも好評で、これまでに複数回実施しており、今後も実施予定です。飛騨市は季節による街の様相の変化も大きく、回ごとに、多様なカルタ札が作成されており、主催者としても毎回楽しみなワークショップです。昨年までに、作成されたカルタの枚数も100枚を超えました。貴重な地域資源の絵札(画像)と読み札(テキスト)の説明が集まったので、「これをデータにして研究しない手はない」と思って、25年度の大会で学生と共著で以下の発表をさせていただきました。

・立石直登, 関口達也(2025)「地域らしさカルタ」作りにみる地域内外の参加者の視点や意識の比較, 地域活性学会第17回研究大会研究発表予稿集, pp. 55-58

カルタ作りの風景

自分の作ったカルタと記念撮影

今後は、この地域らしさカルタのデータを用いて、地域資源間の繋がり・関係性等の研究も進めていく予定です。それは、カルタの作成者、遊んでくれる人たちの両方にとって、地域の体系的・包括的な理解の助けになると考えています。それが、地域に何度も来訪して、各自が能動的に地域資源の魅力や価値を味わうことに繋がったり、そのための地域づくりのアイデアが生まれていけば、地域の活性化にも貢献できると考えており、それが次の目標です。なお、これまでのイベントで得られた、まちの「地域らしさ」の要素や地域らしさカルタは「飛騨スタグラム」というウェブサイトを作成し(山口大学国際総合科学部の杉野弘明先生と共同作成)で見ることができます。ご興味があれば、是非ご覧ください。

リンク

飛騨スタグラム https://fclhida.com/hidastagram/

関口の個人HP https://sites.google.com/view/tatsuyasekiguchi

研究室のHP https://sites.google.com/view/kpu-urbanplanninglab/

柳谷の豊重さん(右)とのツーショット-300x200.jpg)