CUMST発足式

昨年4月に地域活性学会に域学連携部会が発足して1年が経ちました。私は総務省地域力創造グループ地域自立応援課長だった頃(2011〜13年)、全国21カ所で大学と地域が連携した国費モデル事業を展開したほか、その後も域学連携に関するシンポジウムで講演する機会などもあり、域学連携部会の顧問を務めています。最近では総務省地域力創造グループに域学連携に対する新たな財政支援措置の創設を働きかけていたところ、令和7年度新規施策として大学等と地域が連携して取り組む地域課題解決プロジェクトを支援する「ふるさとミライカレッジ」の国費モデル実証事業や地方単独事業に対する特別交付税措置が創設されました。

ふるさとミライカレッジ https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/furusatomiraikarejji.html

千葉大学では、主要キャンパスの所在地である千葉市と2010年に包括連携協定締結しており、昨年8月には千葉大学災害治療学研究所が館山市と「防災に係る連携と協力に関する協定」を締結しました。本稿では、千葉大学が館山市や千葉市と連携した取り組みについて紹介します(千葉大学特任教授 牧慎太郎)。

館山市と連携した取り組み

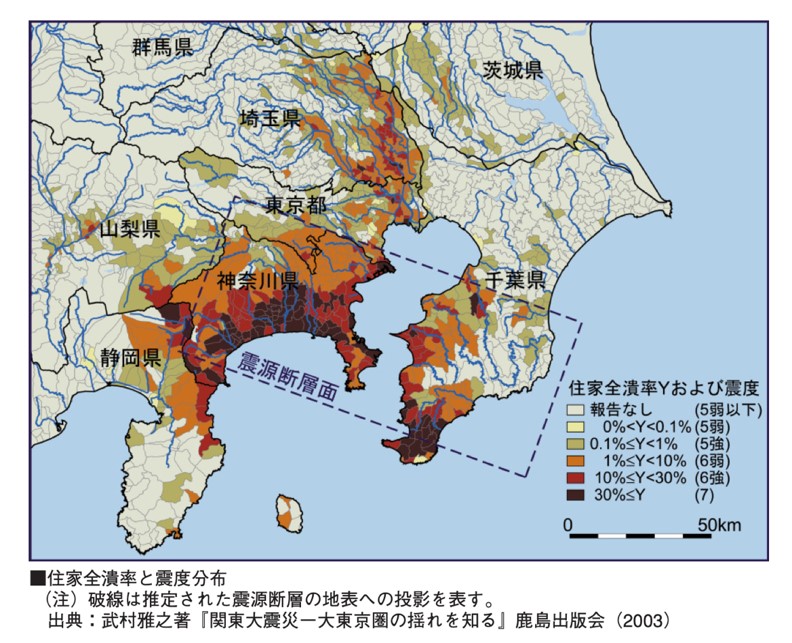

千葉大学災害治療学研究所は、国民の健康・安全や社会の環境・活動性を守ることができる災害レジリエントな社会の構築を目標とし、大規模災害時の関連死や健康被害を防ぐ取り組みを進めています。そこで、具体的な県内における連携先として私が注目したのが、昨年1月に大地震が起きた能登半島と同じような地形の房総半島の南端にある館山市です。実は関東大震災において千葉県内で最大の被災地となったのは館山市です。家屋倒壊率も圧倒的に高く、館山市には9メートルを超える津波が来襲しています。千葉県の死者数のうち90%が安房郡、館山市内だけで県全体の54%を占めました。館山市では江戸時代中期(1703年)に起きた元禄大地震でも推定10mを超える津波で多数の犠牲者を出すなど、千葉県内で最も大きな被害が生じています。

昨年8月8日には、日向灘を震源とするマグニチュード7.1の地震発生を受けて南海トラフ地震臨時情報が発令されましたが、館山市には南海トラフ地震でも30分程度で最大11メートルの津波が押し寄せる恐れがあるとされ、市の人口の約85%が事前避難の対象になっています。昨年8月30日には千葉大学において、南海トラフ巨大地震や首都直下地震等による大規模災害に備えて相互に人的資源等を活用し、地域社会の発展、社会ニーズに対応した研究の深化、人材の育成に寄与することを目的として館山市との連携協定を締結しました。

左から2番目:牧慎太郎

千葉テレビニュースhttps://youtu.be/dhUIyabfuJI?si=TBPPy_ectwiugkcy

能登半島地震の教訓

昨年1月の能登半島地震では、電柱の倒壊や光ケーブルの切断等により、停電や地上系通信の途絶が多発しました。海岸の隆起によって使用できなくなった港湾も多く、半島地形から道路の寸断により被災地にアクセスする経路が限られたこともあり、復旧活動は難航しました。半島先端部の自治体では停電やインターネットが使えない状態が町の中心部でも1週間以上続き、被災者の生活や支援活動に大きな支障が生じました。さらに9月の能登半島豪雨災害でも広域的に停電が発生し、携帯基地局が停電のため携帯電話も通じなくなり、被災地では情報の入手が困難な状態が発生しました。一方、トイレコンテナやランドリーコンテナなど可動式のコンテナやトレーラーハウスは、被災地支援に大いに役立ちました。また、車載型や可搬型の衛星通信サービスは、地上系通信が途絶した地域でもインターネットが使える環境を提供しました。国土交通省は昨年4月に、能登半島地震における活用実績を踏まえ、災害時にトイレや診療所などに転用できる高付加価値コンテナの道の駅への設置を推進するためのガイドラインを策定しました。昨年6月には全国知事会のデジタル社会推進本部が能登半島地震を踏まえ衛星回線の設備導入の支援を国に提言しています。このように大規模災害時には移動可能なコンテナや衛星通信機能が被災地支援や復旧活動に極めて有効であることが能登半島地震をきっかけに広く認識されるようになりました。

大規模地震時医療活動訓練in館山

令和6年度の内閣府主催の大規模地震時医療活動訓練は、首都直下地震を想定し、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を想定被災地として実施されました。この訓練にあわせて千葉大学災害治療学研究所と館山市は、昨年8月に締結した連携協定に基づき、道の駅グリーンファーム館山において、静止衛星回線とスターリンクを併用した衛星通信機能付きオフグリッド(電力自給型)診療コンテナ・トレーラーハウスの実証実験を実施しました。この国内初となる実証実験には、千葉大と館山市のほか奈良先端科学技術大学院大学、スカパーJ S A Tをはじめ多くの企業が協力し、千葉大学病院のD M A T隊員や千葉大学医学部救急サークル(C―T A T)の学生たちも参加しました。今回の医療活動訓練では、衛星通信機能付き電力自給型の「運べる診療室」として、コンテナ型(写真前方)とトレーラーハウス型(写真後方)の2つのタイプで実証実験を行いました。

コンテナ型は、平常時にはオンライン会議が可能なワーケーションのオフィスとして、トレーラーハウス型は過疎地域の巡回診療に活用することを想定しており、いずれも災害時には初動医療体制の拠点として機能することが期待されます。コンテナ型は太陽光と風力発電で遠隔診療に必要な照明、空調、衛星通信、パソコン等に要する電力が自給可能で、屋上に降った雨水をコンテナ横の受水槽に貯めて飲料水に浄化する装置も備え付けました。実証実験の日は薄曇りでしたが、太陽光や風力でしっかり発電していることが電光掲示板の表示で確認できました。トレーラーハウス型は簡易トイレとシンクを備え、外側にはデジタルサイネージの掲示板を取り付けました。太陽光発電が主力ですが、強力な蓄電池を装備し、涼しくて空調を使用せずに済んだこともあって、前日のリハーサルと当日に使った後も7割以上の残量が保持されていました。

衛星通信による遠隔診療

国内で利用できる衛星通信には主に静止衛星回線と低軌道・衛星コンステレーションの2種類がありますが、道の駅に設置したコンテナ型ではスカパーJSATの静止衛星回線を、トレーラーハウス型ではスターリンクの低軌道衛星回線をそれぞれ使って、大規模災害時に停電と地上系通信が途絶した状況でも、患者の医療情報を千葉大学病院とオンラインで共有しながら遠隔診療する実証実験を実施しました。まずは、D M A T隊員のドクターがオフグリッド診療室に到着すると、E M I S(広域災害救急医療情報システム)にアクセス。E M I SはD M A T隊員がどこで活動しているか現在位置を入力し、医療機関の患者受入可否などの情報を共有できるシステムです。また、傷病者役が持参したマイナンバーカードを使って衛星回線経由でマイナポータルにアクセスし、処方薬の確認も行いました。そして、千葉大学病院と衛星回線で接続して専門医のアドバイスを受けながら遠隔診療ができることを実証しました。コンテナ型で実証した静止衛星回線では、人工衛星が高度3万6千kmを周回しているため通信に若干の遅延が生じましたが、オンライン遠隔診療のやり取りに大きな支障はありませんでした。トレーラーハウス型で実証したスターリンクは高度550kmを周回する多数の低軌道衛星のうち上空に来たものに切り替えてつなぎますが、通信の途切れや遅延はほとんど感じないレベルでした。こうして千葉大学災害治療学研究所と館山市の連携による実証実験で、大規模災害時の初動診療拠点として道の駅に設置した衛星通信機能付きオフグリッド診療コンテナ・トレーラーハウスの有用性を確認することができました。将来的には、企業版ふるさと納税なども活用しながら、衛星通信機能を備えた電力自給型の「運べる診療室」を全国の道の駅などに備蓄し、大規模災害時に停電や地上系通信の途絶した被災地に派遣して最前線の診療拠点とするようなネットワークが構築できればと考えています。ちなみに、この館山市や企業と連携した取り組みは、今年1月29日から東京ビッグサイトで開催された防災産業展において、防災・減災サステナブル大賞の特別賞を受賞しました。

右から2番目:牧慎太郎

NHK首都圏ニュースhttps://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20240928/1000109524.html

災害治療学シンポジウムin千葉2024 館山市長との対談(25〜50分)https://youtu.be/5l7-m2FeibU?si=7FCnPCrKGTWGzrc0

千葉大公式チャンネルの記録動画https://youtube.com/playlist?list=PLlJfLe8f1WupTHQOzjX88-XDZwG2u3F-V&si=kQ9YluPDTScKDOWU

千葉市と連携した取り組み

千葉市と連携した取り組みが、千葉大学医学部機能別消防団チーム(カムストCUMST:Chiba University Medical Support Team)の設立です。カムストは、大規模災害発生時の災害現場における応急救護、避難所等における健康管理を任務とする千葉大学医学部生を中心とした千葉市消防団の機能別団員チームです。2010年に千葉大学が千葉市と締結した包括連携協定では「大学内での消防団組織の結成」が「今後連携が可能な事業」として位置付けられていました。機能別消防団は、能力や事情に応じた特定の業務に活動内容を限定することで消防団員の担い手の幅を広げ、域防災力の強化を図ることを目的とした制度ですが、常に地域防災の要として活躍している既存の消防団員(基本団員)に対して、大規模災害時等に限定して対応する大規模災害団員や火災予防等の広報活動に限定して対応する広報団員などが各自治体に設置されています。私は熊本市副市長だった時に大学生による機能別消防団「防災サポーター」の設立(2014年4月)に携わりましたが、2016年に起きた熊本地震では避難所における支援物資の仕分けなどで大いに活躍してくれました。千葉大学でも同様に災害時のマンパワーとして学生を活用できないか、特に災害時の応急救護や避難所における被災者の健康管理に医学生の力を生かすことはできないだろうかと考えました。千葉市の神谷市長は、私が市町村アカデミー(市町村職員中央研修所:千葉市幕張)の副学長だった時に千葉市副市長をしていた総務省の後輩で、個人的にも交流がありました。昨年4月に神谷市長に千葉大特任教授への就任挨拶に伺った際に学生機能別消防団の創設を提案。千葉市消防局と協議を進めて11月22日にカムスト設立について記者発表し、同月23日に千葉大学けやき会館で開催した災害治療学シンポジウムでは神谷市長にカムスト設立も含めて講演してもらいました。そして12月26日には千葉市役所で発足式を開催し、今年の1月1日から災害治療学研究所に所属する医学部教授をチームリーダーとし、千葉大学の医学生を構成メンバーとするカムストが発足しました。医学部生が消防団に加わった例としては、福井大学の看護学科を中心に発足した永平寺町の大学生防災サポーターや国際医療福祉大学の学生が参加した成田市消防団女性部などが挙げられますが、医学生のみによる機能別消防団チームは全国初ではないでしょうか。カムストの母体となったのが、千葉大学医学部救急サークル(C-TAT: Chiba Training Association for emergency Treatment)です。C-TATは心停止を起こした人の救命率向上に貢献することを目指し、日本BLS協会や千葉大学救急科・集中治療部の教員・医師の指導のもとでBLSプロバイダーコースや勉強会、講習会を開催しており、千葉大学亥鼻祭では毎年、胸骨圧迫やAEDの扱い方を練習する応急救護の企画を運営しています。C-TATは昨年9月に開催された第10回全国医学生BLS選手権大会では参加47大学のうち総合部門で準優勝し、館山市で実施した大規模地震時医療活動訓練にも参加しています。カムストは、大規模災害発生時には応急救護活動等に従事するほか、平常時には、千葉大学病院と千葉市消防局が合同で毎年開催している多数傷病者対応訓練を始め、千葉市消防局との連携訓練等に取り組んでいく予定です。このほか能登半島地震の教訓を踏まえた規制改革実施計画の閣議決定(令和6年6月21日)により、それまで人命の捜索と救助に限定されていた災害時における事前許可なしのドローン活用が医薬品等の搬送でも認められるようになりましたが、自治体と連携したドローンによる医薬品搬送の実証実験などにも今後取り組んでいきたいと考えています。

前列左から3番目:牧慎太郎

11月22日 千葉市記者発表https://www.city.chiba.jp/sogoseisaku/shichokoshitsu/hisho/hodo/documents/241122-2.pdf

災害治療学シンポジウムin千葉2024(CUMST関連19〜23分)https://youtu.be/5l7-m2FeibU?si=fhwTgBAEWzb3p8g-

CUMST発足式(千葉テレビニュース)https://youtu.be/APQlTYF77Ws?si=96zs6gyTFh6voqEO

千葉大学特任教授 立教大学大学院客員教授 牧慎太郎