千葉郁太郎(TBS「マツコの知らない世界 アニメ聖地巡礼特集」の際の記念写真)

皆様こんにちは、千葉郁太郎と申します。公認会計士として普段は地方のベンチャー企業や中小企業の支援をしながら、京都文教大学で非常勤職員として観光学を教えており、地方創生に関する学会論文を執筆しているちょっと変な(?)地域活性学会員です。この度、2023年3月発行の『地域活性研究』vol.18で掲載いただいた学術研究ノート「アニメによる地方定住人口形成の可能性-6市町村における聖地移住の事例研究を通して―」をもとにした拙著、『アニメ聖地移住』が8月7日、集英社インターナショナル・インターナショナル新書より出版されることになりましたのでそのご報告(と宣伝)のため、ページをいただきました。

「アニメ聖地移住」とは?

「アニメ聖地巡礼」と聞いてピンと来る方はどれくらいいるでしょうか。「アニメツーリズム」や「コンテンツツーリズム」などと呼ばれることもありますが、要はアニメ(や漫画)の舞台となった地域を訪問することです。かつてはオタク(筆者も重度のアニメ聖地巡礼オタクです)による非常にニッチな趣味でした。しかし、2016年に公開された新海誠監督による大ヒットアニメ映画『君の名は。』で、舞台となった東京都新宿区の須賀神社や岐阜県飛騨市を一般の人々や著名人が訪れ、「聖地巡礼」という言葉が一躍流行語となり、同年のユーキャン新語・流行語大賞トップ10に選出されました。また、現在海外からの観光客でもアニメ聖地巡礼を目的に訪日する人々が後を絶たず、2024年の「インバウンド消費動向調査」では「映画・アニメ縁の地を訪問した」と回答したのが全体の8.1%、次回したいと回答したのが11.8%となっています。2024年の訪日観光客約37百万人から推定すると潜在的な需要は実に4百万人強。昨今の「推し活」ブームも相まって、アニメ舞台となった街ではアニメ聖地巡礼による地域活性化への期待が高まっていることもうなずける数字です。しかし、アニメ聖地巡礼は単なる観光に留まるものではありません。最初はアニメがきっかけでもその街自体が好きで何度も訪問するリピーターとなり、ついには移住を決意する人々もいます。そんな現象を本書では「アニメ聖地移住」と定義し、その実態や地域活性化における意義を検討して、さらには現代人のライフスタイルを問い直していきます。

関係人口を先取りしていたアニメ聖地巡礼ファンたち

筆者も本学会の関係人口研究部会の勉強会に参加し、毎回新しい知見をいただいているのですが、2010年代後半に登場した「関係人口」という概念は国の政策にも取り入れられており、現在「二地域居住」が積極推進されています。アニメ聖地巡礼がいつ、どのようにして始まったのか定説はありませんが、先述した『君の名は。』以前に注目を集めたのが2007年にアニメ化された『らき☆すた』で、舞台となった旧鷲宮町(現・久喜市)には観光地でないにも関わらず、多くのファンが訪れました。また、その中にはリピーターとなり地域住民と関係を深め、地元祭事である土師祭で「らき☆すた神輿」を住民とともに制作して担ぐなど、地域活動に積極的に関わるファンも多数現れました。昨今、2000年代や2010年代に放送されたアニメの「10周年」「20周年」を記念したイベントが舞台となった地域で開催されて、放送以来通い続けている(あるいはかつて通い続けていた)ファンが集結し、賑わいを見せています。アニメ聖地はファンにとっては「第二の故郷」とも呼ぶべき存在であり、これはまさに関係人口のあり方と重なるところがあります。アニメ聖地巡礼は今でこそ関係人口という概念で説明できますが、その概念が誕生するはるか以前から地域を盛り上げてきた存在であるといえます。

関係人口から定住人口へ、それがアニメ聖地移住

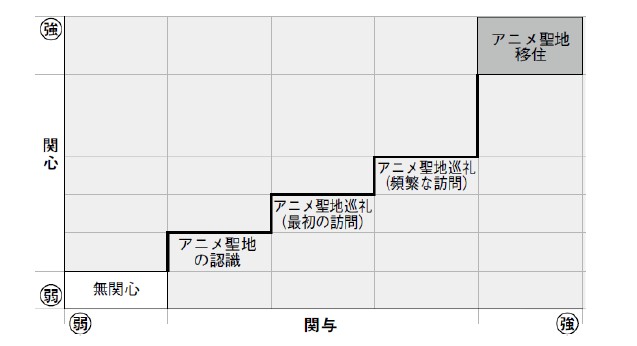

「アニメ聖地巡礼ファンはアニメが好きなだけであって、本当に地域になじむことができるのか」「一時の勢いで移住してもアニメに飽きれば離れてしまうのではないか」そんな懸念を持たれる方も多いかと思います。そこで筆者は、北は青森県弘前市、西は広島県竹原市まで、日本各地に住む11人のアニメ聖地移住者を取材してその実情に迫りました。勿論上記の懸念どおり、地域になじめず離れてしまう方も少なからずいるのは事実です。しかしほとんどの場合はアニメがきっかけでその街を訪問(聖地巡礼)し、リピーターとなるうちに地域住民と交流してアニメと同等かそれ以上に街のことが好きになり、「この街で暮らしたい」と決意して移住しています。これはまさに関係人口から定住人口へのステップアップということができるかと思います。農村政策を研究されている明治大学の小田切徳美先生は、著書『にぎやかな過疎をつくる』にて関係人口と定住人口を説明する「関わりの階段」という非常にわかりやすい図を示されていますので、筆者もこれを参考にアニメ聖地巡礼から移住に至る「関わりの階段」を作成してみました。

アニメ聖地巡礼・移住の「関わりの階段」で筆者が一つ工夫をいれさせていただいたのは、アニメ聖地巡礼(頻繁な訪問)からアニメ聖地移住に至る階段が一段高くなっているところです。アニメ聖地巡礼は関係人口とはいっても、やはり趣味の領域を出るものではありません。そこに移住するということは、生活と仕事全てをチェンジするということであり、「やってみたい」と思ってもハードルがぐんと上がります。「やってみたい」「しかしハードルが高すぎる」と考えている人々を支援するのが行政の役割ではないでしょうか。関係人口は定住人口の候補者であり、関係人口の入り口は観光です。筆者は観光協会や行政の観光所管部署と、移住定住支援部署が積極的に連携をとる必要性を提言したいと思います。

「好き」を中心に人生を設計する発想

筆者が本書を通して伝えたかったことは、アニメ聖地移住の地域活性化における意義や、行政への提案だけではありません。もう一つ伝えたかったこと、それは現代人のライフスタイルを問い直す、ということです。数年前から20~40代の若年世代の地方移住志向が比較的高いと言われ続けています。筆者が社会に出た頃はまだ就職氷河期の終わりかけで、大企業に就職できれば大成功、あとは会社の意向に従って日本各地を転勤して回り定年まで勤めるのが「常識」的な生き方でした。しかしこの失われた30年、特に2010年代に入ってからはかつて日本経済をリードした大企業が経営不振から外資傘下に入ったり、不祥事を起こして会社を切り売りしたり、早期退職勧奨で管理職クラスをリストラすることが日常茶飯事となっています。このような「VUCA(ブーカ)」とも呼ばれる不確実性の時代に、会社という他人に人生を任せた果てに、幸せな将来はあるのでしょうか。そこで筆者が提案したいのが、「人生の主導権を企業社会から取り戻す」ということです。生きる場所というのはその人のQOL(クオリティ・オブ・ライフ)に直結することです。自分の「好き」、自分が生きたい場所(あるいはともに生きたい人々)を最優先して、それをもとに仕事や生活を設計する、そんな人生の歩み方の一つがアニメ聖地移住です。今回取材したアニメ聖地移住者11人のライフヒストリーをお読みいただければ、「そんな生き方もあるのか」とお気づきいただけると思います。これまでアニメ聖地巡礼を扱った書籍は数冊出版されていますが、本書は日本(おそらく世界?)初のアニメ聖地移住を扱った書籍になります。アニメ聖地巡礼・移住に興味がある研究者や学生の方は勿論、行政や実務で関与している方の参考になる書籍となっておりますので、是非よろしくお願い致します。

表紙をクリックするとAmazonに移ります!

Evoto