第3章:実践的なAI活用(テキスト・画像・データ分析)

- 文章生成AIの活用

- 画像生成AIの活用

- AIによる市場調査とデータ分析

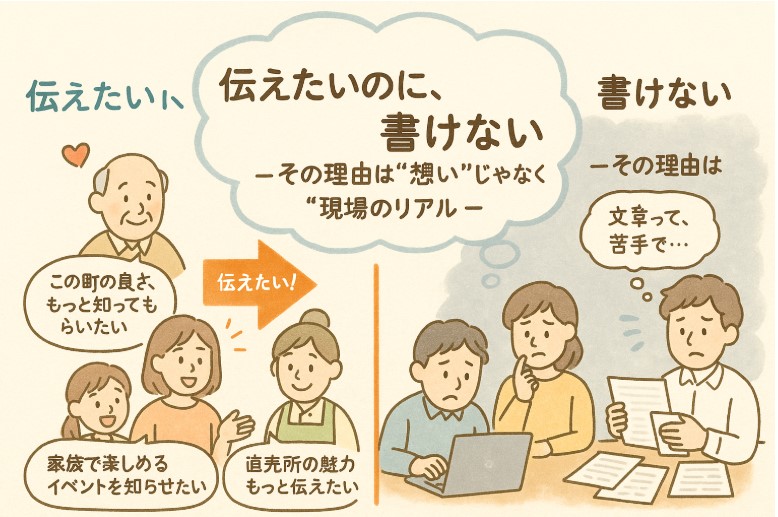

はじめに ― 書けないのは、思いがないからじゃない

「この町のこと、もっとたくさんの人に知ってほしい」

「いい催しを、もっと来てほしい人に伝えたい」

そんなふうに願っている人は、地域にはたくさんいます。

でも現場でよく聞くのは、こんな声です。

- 「時間がなくて手が回らない」

- 「文章って、苦手で…」

- 「正しい情報が多すぎて、どう書けばいいか迷う」

思いはあるのに、ことばにするのがむずかしい──そんなとき、**文章生成AIは“クラッチ”**みたいなものです。

つまり、頭の中のイメージと、地に足ついた文章との間をつなぐ「中間装置」。

この章では、その“つなぎ方”を、なるべく具体的にお話ししていきます。

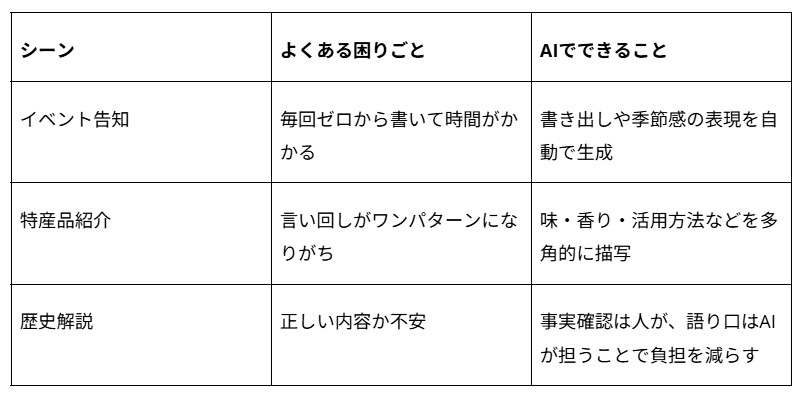

1. 地域発信に、AIがなじむ理由

たとえば、こんな場面を想像してみてください。

AIは「ゼロから何かを生み出す」ことも得意ですが、

本当に大事なのは、**「最後に自分たちの声に戻す」**という作業です。

つまり、“AI任せきり”ではなく、“一緒に書く”というスタンス。

そのための具体的な方法を、次のセクションでご紹介します。

2. ChatGPTを使った3つの現場シナリオ

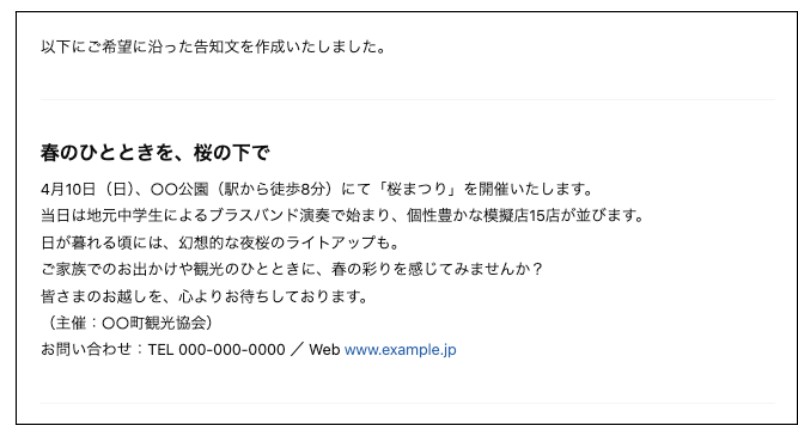

2‑1 イベント告知文 ― 「ぬけもれ」と「らしさ」をどう両立するか

❌ よくある声

「AIに“桜まつりの告知を書いて”って言ったら、花火があるって書かれちゃって…うちはやらないのに!」

よくあるんです。情報が少ないと、AIが想像で補ってしまう。

それを防ぐには、必要な材料をちゃんと渡すことが大切です。

✅ 具体的な伝え方(プロンプト)

【目的】4月10日開催の「桜まつり」の告知文

【形式】見出し+本文200〜250字

【必須情報】

・○○公園(駅から徒歩8分)

・模擬店15店/地元中学生のブラスバンド演奏/夜桜ライトアップ

・主催:○○町観光協会

【トーン】家族連れ・観光客向け/やさしく敬語で

【禁止】花火やキッチンカーなどは記載NG

【追加】文末に問い合わせ先(TEL&Web)

こうやって材料をそろえておくと、安心してAIに任せられるんです。

「AIを信じる」のではなく、「AIに伝わるように話す」のがコツですね。

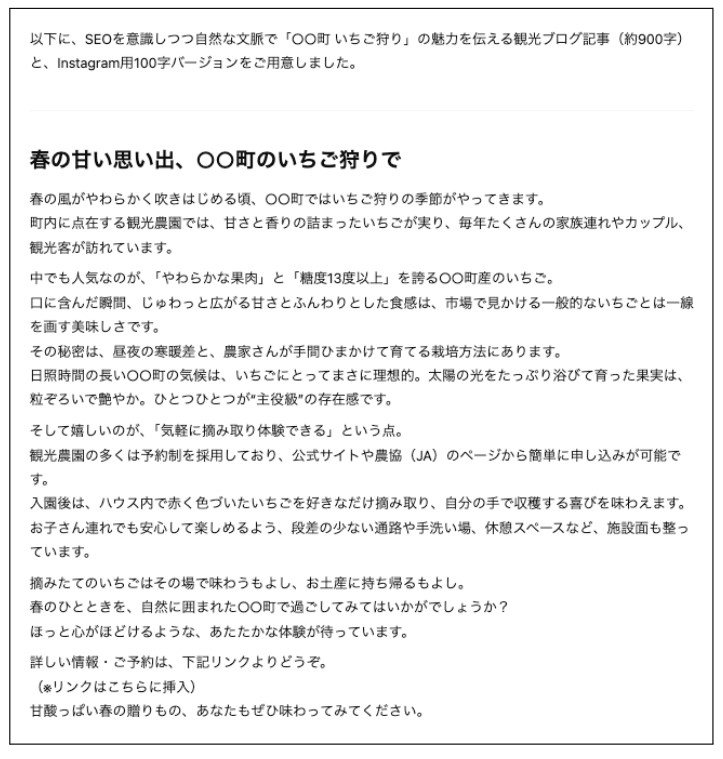

2‑2 特産品紹介 ― 「甘い」だけじゃ伝わらない

たとえば「いちごがおいしい」だけじゃ、正直どこの町も言ってることになってしまいます。

でも、何がどうおいしいのか、どう楽しめるのかが伝わると、ぐっとイメージが湧いてきます。

🎯 こんなプロンプトはいかが?

【目的】観光ブログ(SEOキーワード:○○町 いちご狩り)

【長さ】800〜1,000字

【伝えたい魅力】

① やわらかな果肉 ② 糖度13度以上 ③ 気軽に摘み取り体験できる

【出典】町の公式サイト/JAのパンフレット

【誘導】予約リンクあり(押しつけ感なし)

AIに「本文」と「チェックリスト」の両方を出してもらえば、人が手直ししやすい原稿になります。

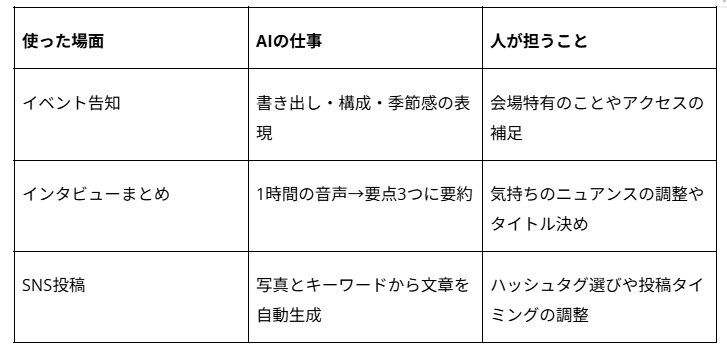

3. AIと人の分担事例

4. AIに指示する前に立ち止まってみるチェックリスト

- 誰に伝えたい?(どこに住む、どんな人?)

- 何を感じてほしい?(行動?共感?学び?)

- 事実として外せないのは?(数字・名前・出典)

- AIにまかせる範囲を決めた?(構成・文章・要約)

AIが出力したあとは

- 最後に“地域の色”を戻した?(方言・写真・語り口)

おわりに ― AIは、あなたの声を大きくする相棒

AIは、「あなたの声を奪うもの」ではありません。

むしろ、声を整理して、遠くまで届くようにしてくれる道具です。

ただ、最後にもう一度、自分の目で読み、自分の手で手触りを戻す。

そのひと手間が、読み手との信頼をつくります。

「書けない」「時間がない」と感じたときこそ、

伝えるっておもしろいを取り戻すチャンスかもしれません。

よかったら、この章に出てきたプロンプトを試してみてください。

あなたの言葉が、きっと誰かに届きます。