限界集落の経営学が増刷決定

限界集落の経営学(学芸出版社)の本が増刷となりました。ご購入いただきましたみなさま、本当にありがとうございました。この本が増刷できた要因は北海道の酪農地帯にある地方創生系学部が学生向け参考書として300冊以上購入いただいたことにあります。おそらく北海道の酪農と地域づくりを横断する本はほかにありません。そこで購入いただいたと思います。本の中では北海道の大規模ファームと適正規模ファームの経営者のヒアリングをまとめています。また道内の酪農を牽引するカリスマ的なリーダーがいる地域で後継者と目される次期リーダーが忙しすぎてイノベーションが起きていないことを指摘しました。島根県の木次乳業では創業者の佐藤忠吉氏が実に多くのイノベーションを起こし、その多くが失敗に終わっても、発信力のある知識人たちとのネットワークを構築していきながら、乳業会社の存在価値を高めたことに言及しています。またこれを見てきた孫が経営者となる時代になり、イノベーションを起こす決意を表明していることなどを書きました。適正規模の農業の集積の上に、社会的価値を生産する木次乳業のような乳業会社を土地利用型地域ビジネスと定義しています。適正規模農業とは何か、地域のイノベーションとは何か、社会的価値とは何かをぜひ話し合ってほしいです。

木次乳業の創業者佐藤忠吉氏=名刺に「百姓」と書いてある(なんでもやるという意味)

限界集落の経営学で言っていることをSNSでまとめました

集落存続に必要なのは関係人口ではない

集落存続に必要なのは関係人口ではありません。後継人材は長老組織からの存在承認が必要であると本書で述べています。それは現場にくればすぐにわかります。少しか集落にいない官僚や研究者には牙をむきだしません。存在承認が必要なことが理解できれば、後継人材はあくまで外部に居続けるか長老組織の解体が必要と書いています。集落消滅の根源は長老組織であり、人口減少が問題ではありません。

日本は変わりそうにない。原因の一部は、権力のレバーを誰が握るのか決める、硬直化した仕組みにある。「ここに住みたいという人は大勢いるはずです。たとえば、私が家族を連れてここに住んだら、どう思いますか」。会議場はしんと静まり返った。お年寄りたちは黙ったまま、ばつが悪そうに、お互いに目をやった。やがて1人が咳ばらいをしてから、不安そうな表情で口を開いた。「それには、私たちの暮らし方を学んでもらわないと。簡単なことじゃない」この村は消滅へと向かっていた。それでも、「よそもの」に侵入されるかと思うと、なぜかその方がこの人たちには受け入れがたいのだった。(ルーパート・ウィングフィールド=ヘイズ、BBC東京特派員)

JA職員や地方公務員の農業との兼業

週休3日制になったとして、JA職員や地方公務員の農業との兼業という新しい職業形態は模索できないかと考えています。新採用職員の頃に5000万円程度(2500万円は助成される)の事業を創業して地域の人たちに助けられながら15年間で返済する。そして15年の借金を完済後にさらに5000万円の同様の事業を行うと30代半ばで、中核的な農業経営者になっている。そしたら40歳の頃にはJAや役所をやめて自立ができる。こうした中核農家育成機関としてのJAや地方自治体の役割があるのではないかと本書で提案しています。地方消滅2では「一人多役」の社会をつくり、こうした働き方にも適合した社会保障制度等を構築すると書いてあります。

今から考えないと間に合わない

村上総務大臣はよく言ったと思っています。ネットでの反応も否定的ではないです。私は過疎地域の最深部にある集落に行くことが多いのですが、あきらめが充満している自治組織や自治体はすでにあり、自治組織や自治体として成立しないところはいずれ出てくると思います。大臣が言う「人口1億2000万が5000万~6000万になったら、1700以上の市町村の構成が難しい」は認識として正しく「今から考えないと間に合わない」との見解は正しいと思います。これは、農村集落は撤退か、むらおさめか、集落維持かと同じ意味を持っていると考えます。京都大学の広井良典先生はAIを活用し『日本全体の持続可能性を図っていく上で、「都市集中」か「地方分散」かという対立軸が、もっとも本質的な選択肢である』との結果を得たと述べています。総務省の「自治体構想2040」のように国が主導すると再び否定されてしまうと思いますが、将来予測の前提は正しく、圏域、合併以外の他の選択肢があることを議論してほしいです。

「土地」(地域ビジネス)から考えてみてはどうか

少ない人数でかしこく生きる地方を考えた方がよい

自立持続可能性自治体は企業城下町。企業の人材不足から技能実習生を多用。短期就労の技能実習生は子供を生みにくく自治体はブラックホール型自治体へと向かう。やがて移民が制度化され外国人街が地方の各地で誕生する。地方消滅2が前提とする地方の成長で自立持続や消滅回避を画策するより、少ない人数でかしこく生きる地方を考えた方がよい。非競争、適正規模、粗放、限界などがキーワード。外国勢力を追い払う攘夷論ではないですが(笑)

いったん立ち止まり考えてみてはどうか

経済なき道徳は寝言(二宮尊徳)

二宮尊徳は全国の赤字事業を黒字化していった人。つまりイノベーター。農村集落の消滅危機も生業が赤字に直面して後継者がいなくなったことも大きな要因。農村は地域ビジネスのイノベーションに手を付けないと寝言だと言われちゃう。その資金とリスクは地方自治体ではなく(ここで分権改革というのではなく)、国が直接関与してほしいと本書で言ってます。集落は安らかに眠れという事実は存在しますがまだチャンスはあると思います。

農林水産業で暮らしていけるか

農林水産業で暮らしていけるか?の質問に対して>子育てしていた時に子ども教育費を支払うために時化の日も漁に出た、高校がなくなるため高校がある町まで家族ともに地域を離れた、7人の兄弟の長男として、中学を卒業し、畜産業の親元就農を行い、兄弟たちを高校に行かせたという3つの事例を紹介しています。都会と地方では大きな格差があります。この格差はいずれ問題化します。社会変革、リセットが混乱の中で起こらないためにも、国は地域間格差に早く気が付くべきと本書で主張しています。

イノベーションが枯渇して集落組織は自己破壊を起こす

組織が生き残るためにイノベーションがどれだけ重要か>イノベーションが枯渇するとコンピデンシートラップ(自己破壊)を起こすと経営学者のマーチが言っています(1991年、カーネギー学派)。人口が減少して集落が消滅するのではなく、イノベーションが枯渇して集落組織が自己破壊を起こしているのではないでしょうか。

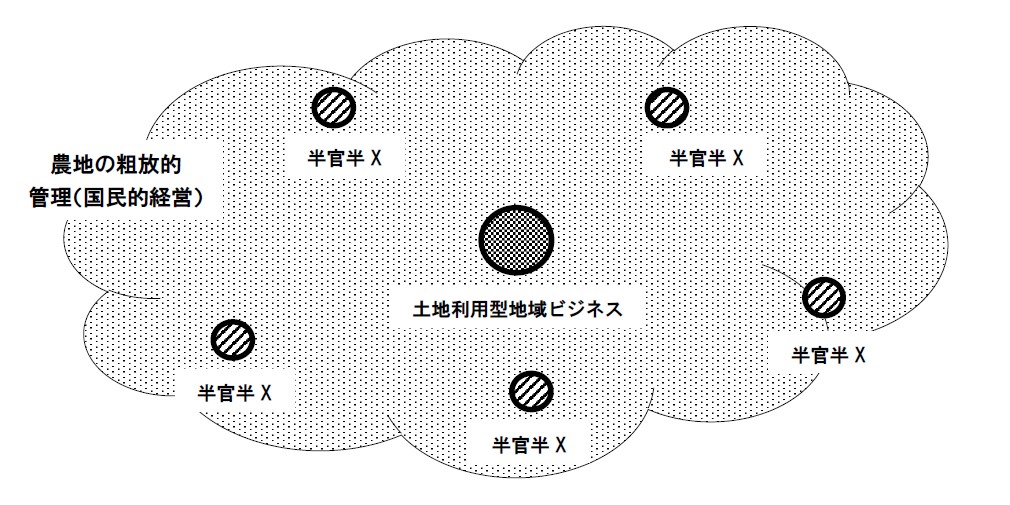

地域の国民的経営とは何か

国も適切なリスクを背負わないのだろうか、地域の国民的経営とは何か>人口減少対策の中で集落自治が主体となって福祉的対応を行うことが、そこで生きている住民を支えるために重要ですが、それだけであれば集落は消滅します。集落自治という層ともう一つの層が必要です。それが地域ビジネスです。集落が生き残るためには地域ビジネスへのイノベーションがどうしても必要です。地域に住んでいる高齢者は返済期間がないためすでにリスクを背負うことはできません。後継者も地域ビジネスに対しリスクを背負う決断ができる状況にありません。英国のサッチャーを追いかけ国は民営化を推し進めてきましたが、そろそろ直営を考えてみるタイミングではないでしょうか。この投資リスクを国が背負うことで価値を生み続けるという新たなビジネス領域が誕生します。この領域を育てることが重要であると思うのです。

彼らはまさにサーチ人材です

この本では7人の大阪の中小企業経営者のことを書いています。彼らは毎月1泊2日で四国に渡り、歩き遍路をしています。歩き始めると当然経営の話になる。そしてどうするとよいかとみんなで話し合うのだそうだ。決して彼らは取引関係ではないのも大きな特徴です。弱いつながりの組織だからこそ、情報はたくさん入り、入手した情報から次のイノベーションを決断してきました。彼らはまさにサーチ人材です。この20年間、毎月四国を訪れ、気が付けば遍路道を5周も歩いているとのことです。歩きながら情報を集め、話し合い、決断する。やってみてはどうでしょう。

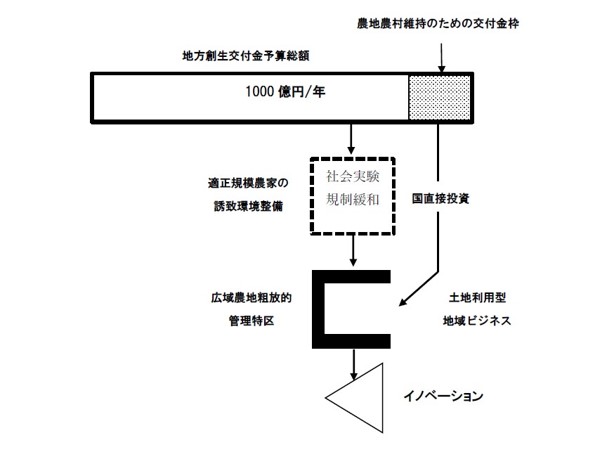

これぐらいやってほしいですね

本書で作成した図です。内閣官房にはサンドボックス制度(Luupが成果)というのがあって、規制緩和を伴う社会実験を行う制度があります。これと有人国境離島法がやった地方創生交付金1000億円から離島枠50億円を設けたり、沖縄一括交付金2000億円のうちの7%を沖縄科学技術大学院大学の運営に充てることに見習い、地方への大規模投資枠を創設したらと提案してます。全部内閣官房の制度でできます。土地利用型地域ビジネスへ1案件30億円から50億円投資。これを年間5件。200億円程度の予算枠の創設を!。石破首相は地方創生交付金を1000億円から2000億円に増額と言っているのですから、このぐらいやってほしいですね。遠吠えですが(笑)