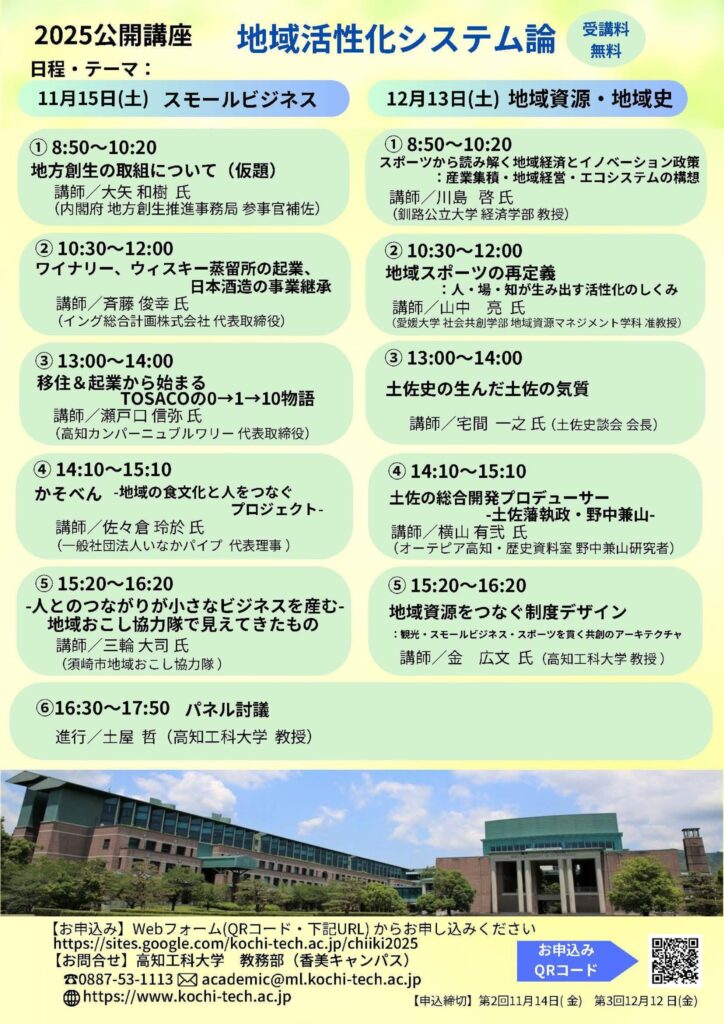

第2回 スモールビジネス

講義

①8:50~10:20 「地方創生の取組について(仮題)」

講師/大矢 和樹氏(内閣府 地方創生推進事務局 参事官補佐)

②10:30~12:00 「ワイナリー、ウィスキー蒸留所の起業、日本酒造の事業継承」

講師/斉藤 俊幸氏(イング総合計画株式会社 代表取締役)

③13:00~14:00 「移住&起業から始まるTOSACOの0→1→10物語」

講師/瀬戸口 信弥氏(高知カンパーニュブルワリー 代表取締役)

④14:10~15:10 「かそべん -地域の食文化と人をつなぐプロジェクト-」

講師/佐々倉 玲於氏(一般社団法人いなかパイプ 代表理事)

⑤15:20~16:20 「-人とのつながりが小さなビジネスを産む-地域おこし協力隊で見えてきたもの」

講師/三輪 大司氏(須崎市地域おこし協力隊)

パネル討議

⑥16:30~17:50

進行/土屋 哲教授(高知工科大学 経済・マネジメント学群)

斉藤俊幸の講演資料

土地利用型地域ビジネス(斉藤が定義)としての放牧、乳業会社を研究。クラフトビール、ウィスキー、日本酒、米焼酎、ワインは原料を地域で作るのであれば土地利用型地域ビジネスの範疇に入る。AIの登場と人材不足が起因して、ホワイトカラーの時代が終わりブルーカラーの時代となる中、ブルーカラービリオネア(理系高額所得者)が誕生している。このままいくと就職氷河期世代ならぬホワイトカラー氷河期世代が誕生するのではないか。酒造業の起業には農業、発酵技術のみならず、酒造機械の選択、水道、電気、ボイラーといった高度な技術への理解が必要であり、まさしくブルーカラーのしごと。多くのビリオネアを生んでいる。本日講義はその紹介です。

「ワイナリー、ウィスキー蒸留所の起業、日本酒造の事業継承」斉藤俊幸 https://zofrex.co.jp/kochikoka.pdf

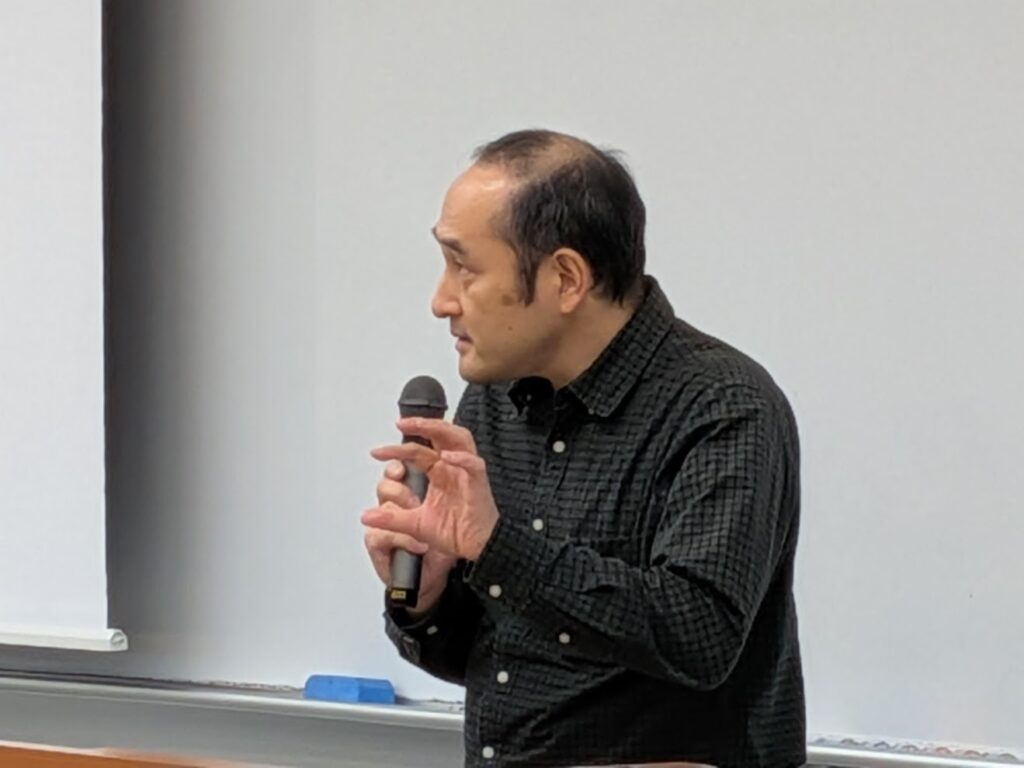

土屋哲教授(地域活性学会)

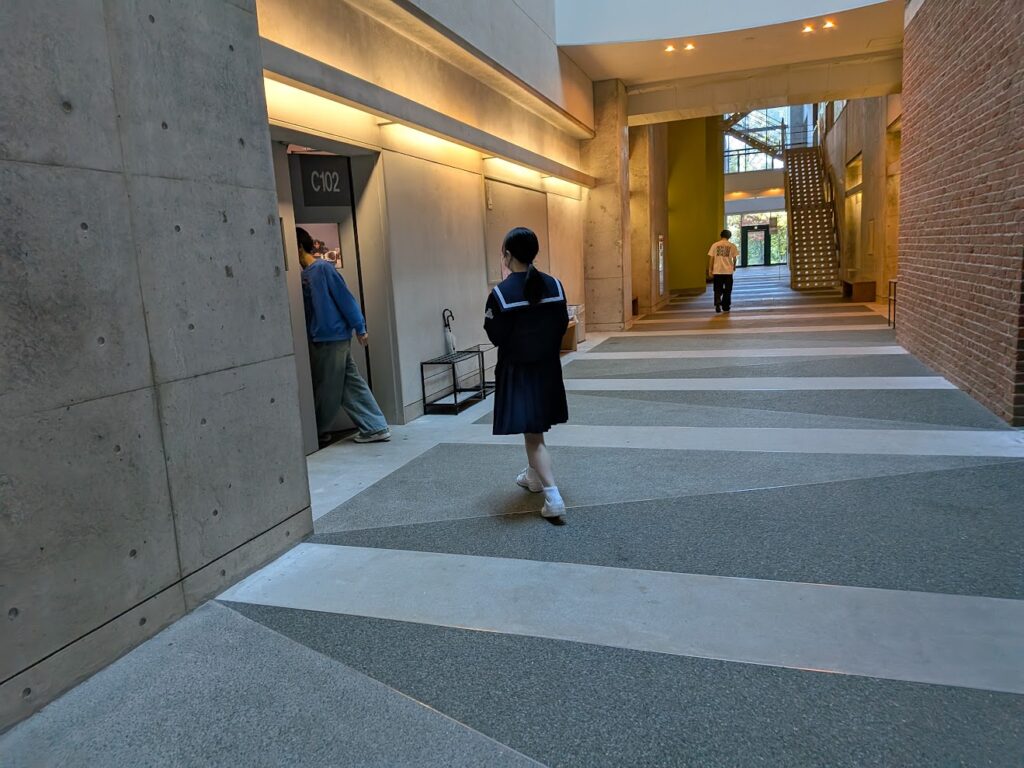

キャンパス

講師

質問の時間にマイクを向けられた高校生。緊張して発言できなかった。ワタシ、安定するのが一番と考えていたけど、20代はチャレンジのチャンスと聞き、20代に向けてチャレンジを考えてみようと思いましたと廊下で言われ、ウレシイです(斉藤)。

行程