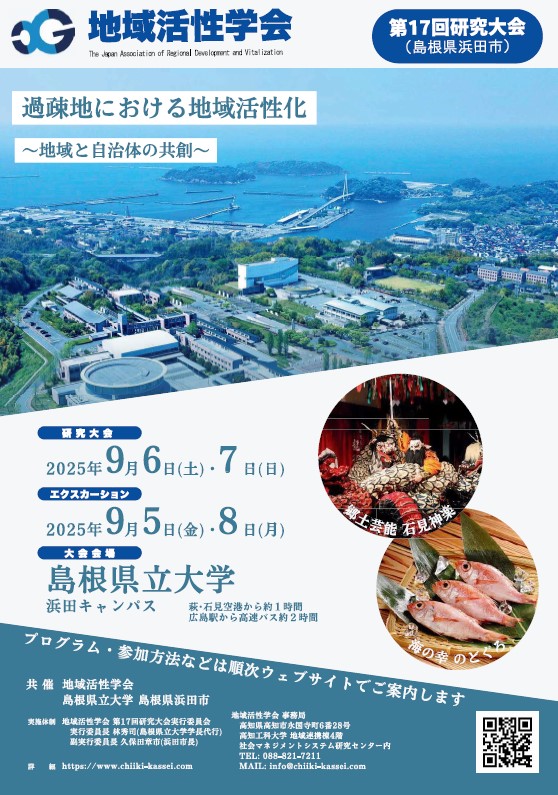

2017年地域活性学会 第9回研究大会(島根県浜田市)

まちあるき研究部会

日時:2025 年9 月6 日(土曜日)10:35-12:05

会場:第6 会場(講義・研究棟1 階 中講義室5)

テーマ:「まちあるき」による地域価値の共有―関係人口の形成に向けて―

概要:

地域のつながりが希薄化しコミュニティの弱体化が懸念される中、地域を支える「関係人口」に関心が集まっているが、 実際の効果測定に関する実証研究は十分とは言えない。その一方で、地域の価値に触れる「まちあるき」は、「長崎さるく」を契機に全国に広がり、観光価値の創造過程やホストとゲスト間のコミュニケーションの双方向性、地域愛着と地域資源の価値創造への結びつき等が検証されてきており、関係人口創出に対する有効性が示唆されている。また、市街地だけでなく、豊かな自然環境を有する地域においても、その地域特有の自然、文化、歴史に触れる「まちあるき」は、関係人口創出の可能性を秘めている。本研究部会は、このような問題意識から「まちあるき」に注目し、その調査研究や実践報告、ゲストスピーカーを迎えた研究会等を通じて、当該分野の研究

者、実務者間を含めた当事者全体の交流促進を目的とする。

登壇者:

小出秀雄(西南学院大学)、須賀由紀子(実践女子大学)、土屋薫(江戸川大学)、藤田美幸(新潟国際情報大学)、古川尚幸(香川大学)、古谷昌重(羽衣国際大学)、舛井雄一(京都文教大学)

コーディネーター:土屋薫(江戸川大学)

関係人口研究部会

日時:2025 年9 月6 日(土曜日)10:35-12:05

会場:第4 会場(講義・研究棟1 階 中講義室3)

テーマ:過疎地域における関係人口の新しい可能性―山陰地方のトレンドから見る/考える―

概要:

本研究部会では、地域外の人材を地域づくりの担い手として位置づける「関係人口」についての研究報告を行い、外部講師を招いて当該分野の知見の交流や、政府への政策提言を目的とした活動を行っています。今回の部会セクションでは、島根県立大学の田中輝美先生をお招きし、山陰地方の過疎地域において関係人口をどのように受け入れ、地域活性化につなげているのかについてご講演いただきます。さらに、外部人材との協働による実践や新たな取り組みを通じて、関係人口に関する政策的・社会的動向、現代における関係人口の多様な姿、さらには次世代を担う関係人口の可能性についても考察します。研究者、実践者、自治体関係者が知見を共有し、理論と現場を往還させながら、関係人口をめぐる議論を深める場とします。

登壇者:

田中輝美(島根県立大学)

コーディネーター:

薗諸栄(函館大学)

内田考生(信州大学)

官民パートナーシップ研究部会

日時:2025 年9 月7 日(日曜日)9:00-10:30

会場:第4 会場(講義・研究棟1 階 中講義室3)

テーマ:地方創生 二地域居住を促進する秘訣―往来型交流の魅力

概要:

人口減少や高齢化が急速に進む中山間地域においては、外部とのつながりや新たな人の流れをどう生み出すかが、地域の未来を左右する重要な課題となっています。本セッションでは、そうした背景の中で注目を集める「二地域居住」という暮らし方に焦点を当て、移住でも定住でもない“もう一つの地域との関わり方”が、どのように地域に人を呼び込み、関係人口を育み、最終的な定住や地域担

い手の確保につながっていくのかを、多角的に探ります。特に今回は、鳥取県江府町における最新の施策を事例に取り上げ、法制度の

整備と連動した計画的な区域指定、住まいや仕事、交流拠点の整備による受け入れ体制づくりの実際について詳しく紹介します。あわせて、文化継承や自然資源の活用、世代間・地域間の交流による社会的価値の再構築についても議論を深め、地域政策やコミュニティ再生の新たなヒントを共有することを目的としています。

登壇者:

・国土交通省国土政策局地方政策課長地方創生支援官 日下 雄介氏

・江府町役場住民生活課参事 中尾 達治氏(二地域居住担当)

・浜田市長久保田章市氏

・日本ミクニヤ株式会社 土屋正隆氏(二地域居住者)

コーディネーター:

・関 幸子(地域活性学会 官民パートナーシップ副部会長)

金融部会

日時:2025 年9 月7 日(日曜日)9:00-10:30

会場:第6 会場(講義・研究棟1 階 中講義室5)

テーマ:地域経済エコシステムにおける信用保証協会の役割とは―事業性融資の本格実施で求められる信用保証協会と地域金融機関の連携強化―

概要:

事業性融資推進法が2024 年6 月に成立し来年度に施行される。この法律施行による企業価値担保法制が地域経済エコシステムにどのような影響を及ぼすのか関心が集まっている。一方、コロナ禍に行われた緊急融資の償還が始まり、地域では抑えられていた倒産件数が増加傾向を見せているなかで信用保証協会の動きが注目されている。事業存続のための金融側の支援の重要なツールとして、金融機関のモニタリング機能強化が国においても検討されている。本研究部会セッションでは、地域金融機関との連携や人材教育に独自の活動を積極的に進めている島根県信用保証協会をゲスト講演者として招き、これからの地域企業‐地域金融機関‐信用保証協会の三者によるエコシステムについて展望する。

登壇者:

小野 拳(島根県信用保証協会 経営支援統括役)

日下 智晴(日本企業経営相談所 代表・金融部会副会長)

小野 浩幸(山形大学大学院 教授・金融部会長)

コーディネーター:

山口 省蔵(NPO 法人金融IT 協会 理事長・金融部会副会長

地域活性化メソドロジー研究部会

日時:2025 年9 月7 日(日曜日)10:35-12:05

会場:第4 会場(講義・研究棟1 階 中講義室3)

テーマ:大学生による地域活動の実効性と課題―学びと地域貢献の接点を探る―

概要:

少子高齢化や人口減少が進行する中、地域社会の維持・発展は全国的な課題となっています。こうした状況のもと、大学と地域が連携し、学生が地域を継続的に訪問したり、一定期間滞在したりしながら、地域課題の解決に取り組む実践型の活動が各地で展開されています。しかし、これらの学生による地域活動がどの程度地域に貢献しているのか、また学生にとってどのような学びが得られているのかについては十分に検証されているとは言えません。本セッションの前半では、実際に地域活動を実践している大学教員から、学

生の具体的な地域活動事例を報告します。後半では、大学と地域社会の相互発展に向けた実践的な示唆を得るため、学生と地域との関係構築、活動の継続性、教育的効果、地域貢献の可能性などを軸に共通課題と今後の方向性を会場の皆様と共に議論致します。

登壇者:

岡村 暢一郎(京都芸術大学准教授, 知的財産センター所長)

村瀬 博昭(奈良県立大学地域創造学部准教授)

コーディネーター:

中嶋 聞多(信州大学特任教授)

地域包括ケア部会

日時:2025 年9 月7 日(日曜日)10:35-12:05

会場:第6 会場(講義・研究棟1 階 中講義室5)

テーマ:地域包括ケア部会創設記念セッション、地域で最期まで幸せに暮らし続けることを支える

概要:

本部会セッションでは、住み慣れた地域で人生の最期までウェルビーイング(心身社会の幸せ)に暮らし続けられる仕組みと課題は何かを問い直す。今回紹介する過疎地域における地域包括ケア2事例では、地方創生補助金やIターン人材の活用による支援体制の構築や、医療資源へのアクセスが困難な地域における遠隔医療や遠隔死亡診断の導入、訪問看護の充実といった医療機能の代替について取り上げる。このセッションを通じて、住み慣れた地域で人生最後の時間を幸せに過ごすためのサポートモデルを共有し、地域における支援体制の発展に貢献することを目指す。本研究部会では、専門職の視座に留まらない地域住民による相互支援を含めたマルチステークホルダーによるウェルビーイング実現の地域包括ケアのあり方を探る。

登壇者:

中澤ちひろ(株式会社 コミュニティケア代表取締役)

安岡しずか(一般社団法人 高知県訪問看護連絡協議会会長)

指定発言

御園慎一郎(地域活性学会会長)

コーディネーター:

石原美和

保井俊之

域学連携部会

日時:2025 年9 月7 日(日曜日)15:20-16:40

会場:第4 会場(講義・研究棟1 階 中講義室3)

テーマ:域学連携の今後

概要:

域学連携(高校・大学・大学院と地域の連携)が極めて重要視される現代において、域学連携の基軸ディシプリンとしての「地域活性学」の役割はますます高まっている。こうした観点から、災害医療、教育テック、民産学連携及び地域を主軸としたAO 入試、国が支援する域学連携スキーム等について、千葉大学、教育テック大学院大学、早稲田大学の事例を当事者たる域学連携部会員が、実例をもとに報告し、将来に向けた議論を行いたいと考えている。

登壇者:

・牧慎太郎(千葉大学)「千葉大学災害治療学研究所での取り組み」

・大和田順子(教育テック大学院大学)「世界農業遺産認定地域における多様なステークホルダーの参画による共創機会の創出 ~和歌山県みなべ町の事例~」

・岡田久典(早稲田大学)「早稲田大学の取り組み事例~高校から大学院まで~」