写真(筆者と共創者たち)本書P16より転載

人口減少時代に登場した新たな担い手「共創者」。複数の地域を行き来しながら共同性を育む「移動する共同性」の概念を提唱し、理論と事例で地域再生の可能性を描く

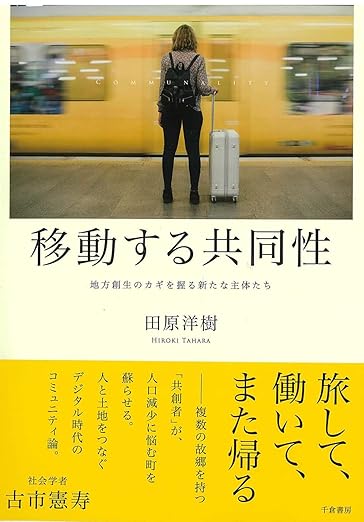

筆者(昭和女子大学・田原洋樹)による新刊『移動する共同性』(千倉書房、2025年8月刊)は、現代のモビリティ社会における地域と人の関係性を再定義する内容です。筆者は、単一の地域に根ざす共同性から、複数の地域を移動しながら育まれる新たな共同性への転換を指摘し、この現象を「移動する共同性」と名付けました。本書が焦点を当てる「共創者」は、必ずしも公共性意識から地域に関与するわけではなく、自らの欲求や価値観を起点に活動を始める場合も多い存在です。それでも、地域での経験を通じて徐々に公共性の創出へとつながるプロセスを踏むことが明らかになります。この視点は、「定住人口」「交流人口」「関係人口」といった既存の枠組みを超える、新しい主体像の提示といえます。序章では、移動の自由や多拠点生活の普及など社会構造の変化を背景に、「移動する共同性」が生まれる必然性を概観します。続く理論編(第1~第4章)では、共同性研究の系譜を整理しつつ、異質-開放型コミュニティの価値や、共創者を理解するための学術的枠組みを提示しています。分析の視点や課題も整理し、地域側の受け入れ条件について考察します。実践編では、第5章で全国的にも注目を集める共創者の実態を紹介し、移動しながら活動する人々の経験と変化を分析しました。第6章では福島県西会津町の事例をもとに、共創者がもたらす未来像を描き、地域社会の変容可能性を展望します。第7章では全体の論点を総括し、今後の方向性と政策提言を示します。さらに補章では、観光客など一見公共性と無縁に見える存在が、無自覚のうちに公共性創出に寄与するケースを取り上げ、理論的に位置づけています。本書は、地域社会学や観光学の研究者はもちろん、自治体職員、地域づくり団体、観光事業者にとっても、理論と実践を架橋するヒントを豊富に記載しました。多拠点居住、ワーケーション、デジタルノマドといった動きが加速する今、地域との新しい関係性を構想するための一冊となれば幸いです。

西会津国際芸術村本書P88より転載

目次

- 第1章「移動する共同性の誕生」 モビリティ社会へと変容する背景と、新たな主体の概念導入

- 第2章〜第4章 本書が描く世界観、学術的な背景、分析の視点と課題を整理

- 第5章「『共創者』のリアル」 実際に移動しながら地域に関わる共創者の実態と体験の分析(定量調査)

- 第6章「共創がつむぐ未来」 共創者が創る可能性と、地域の変容への展望(定性調査)

- 第7章「結論」 論点の総括と今後の方向性への提言

- 補章「無自覚に公共性を創出させる新しい共創者たち」 自覚なくとも公共性に貢献する新主体についての理論的拡張

書誌情報

- 発行日:2025年8月6日

- 体裁:A5判/199ページ

- 価格:2,750円(税込)

- 出版社:千倉書房

- ISBN:978-4805113455

著者:田原 洋樹(昭和女子大学)|千倉書房|2025年8月刊